Resistenza al paradigma scientifico: prove dal dibattito su ‘Oumuamua e casi interdisciplinari

AUTORE: Avi Loeb – 9 Luglio 2025 – Vai all’articolo originale LINK

di Omer Eldadi (1), Gershon Tenenbaum (1) e Avi Loeb (2)

1. Dipartimento di Psicologia, Reichman University, Herzliya, Israele

2. Dipartimento di Astronomia, Harvard University, Cambridge, MA, USA

(Presentato per la pubblicazione su una prestigiosa rivista peer-reviewed)

Abstract

La risposta della comunità scientifica all’oggetto interstellare ‘Oumuamua (1I/2017 U1) fornisce un caso di studio contemporaneo sulla resistenza al paradigma in astronomia. Questo articolo esamina i meccanismi psicologici alla base della resistenza alle interpretazioni che sfidano il paradigma delle osservazioni anomale, in particolare quelle che suggeriscono origini artificiali. Attingendo alla teoria delle rivoluzioni scientifiche di Kuhn (1970) e integrando la teoria della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957), la teoria della gestione del terrore (Greenberg et al., 1986) e la teoria dell’identità sociale (Tajfel & Turner, 1979), proponiamo un quadro tridimensionale della resistenza al paradigma che opera attraverso meccanismi cognitivi, sociali ed emotivi. La nostra analisi suggerisce che l’intensità della resistenza segue una funzione moltiplicativa: R = f(C × S × E), dove i fattori cognitivi [C], sociali (S) ed emotivi (E) amplificano reciprocamente i propri effetti attraverso la “risonanza della resistenza”. L’analisi del dibattito su ‘Oumuamua insieme a casi storici di resistenza al paradigma rivela modelli coerenti di risposta della comunità scientifica alle minacce al paradigma, tra cui asimmetria probatoria, risposte ad hominem ed esclusione istituzionale. Questi casi rivelano tempistiche coerenti di circa 20 anni dalla scoperta all’accettazione, suggerendo che la resistenza è correlata all’entità della violazione del paradigma piuttosto che alla qualità delle prove. Senza affrontare queste barriere moltiplicative, l’umanità rischia di perdere scoperte potenzialmente trasformative a causa dell’architettura delle nostre menti piuttosto che dei limiti tecnologici.

Introduzione

Il 19 ottobre 2017, gli astronomi hanno rilevato il primo oggetto interstellare confermato che attraversava il nostro sistema solare. Questo fenomeno è stato designato come 1I/2017 U1 e successivamente denominato ‘Oumuamua (“un messaggero proveniente da lontano, arrivato per primo” in lingua hawaiana) (Bialy & Loeb, 2018; Meech et al. 2017). La scoperta di ‘Oumuamua ha presentato alla comunità astronomica un oggetto che sfidava gli schemi di classificazione convenzionali. Anziché mostrare proprietà coerenti con le comete o gli asteroidi conosciuti, questo primo visitatore interstellare confermato ha mostrato una costellazione di caratteristiche anomale che sfidano i concetti teorici esistenti fino ad oggi (Bannister et al., 2019; Loeb, 2022; Zhang & Lin, 2020). Tali anomalie hanno scatenato un intenso dibattito scientifico sulla sua natura e origine (Bialy & Loeb, 2018; Curran, 2021; Lineweaver, 2022; Loeb, 2022; Zuckerman, 2022).

‘Oumuamua ha mostrato un’accelerazione non gravitazionale di 4,92 ± 0,16 × 10⁻⁶ m/s² che è diminuita in modo proporzionale a 1/r², dove r rappresenta la distanza eliocentrica, corrispondente a una rilevazione formale di ~30 σ di accelerazione non gravitazionale (Micheli et al., 2018). La relazione inversamente proporzionale al quadrato indica tipicamente la pressione di radiazione o le forze di degassamento. Tuttavia, nonostante le osservazioni approfondite del telescopio spaziale Spitzer, non sono state rilevate molecole a base di carbonio, polvere o emissioni termiche indicative di degassamento cometario (Trilling et al., 2018). Tale paradosso – accelerazione senza perdita di massa osservabile – viola i presupposti fondamentali sul comportamento dei piccoli corpi nel sistema solare.

L’estrema geometria dell’oggetto ha presentato un’altra osservazione senza precedenti. La luminosità di ‘Oumuamua variava di un fattore 10 durante il suo periodo di rotazione di 8 ore, indicando una geometria estrema con un rapporto di aspetto superiore a 10:1 (Drahus et al., 2018; Meech et al., 2017). Un allungamento così estremo è senza precedenti tra gli oggetti conosciuti del sistema solare, portando a interpretazioni contrastanti di una geometria a forma di sigaro o di frittella (Belton et al., 2018; Luu et al., 2020; Mashchenko, 2019; Moro-Martín, 2019a,b; Zhang & Lin, 2020).

Ancora più significativo è il fatto che ‘Oumuamua sia entrato nel Sistema Solare con una velocità notevolmente vicina allo Standard Locale di Riposo (LSR). La velocità dell’oggetto prima di incontrare il Sistema Solare era compresa tra circa 6 km/s della velocità stellare mediana locale e solo 11 km/s dall’LSR, con un movimento galattico radiale e verticale trascurabile (Mamajek, 2017). Meno di 1 stella su 500 condivide tale cinematica, rendendo altamente improbabile l’approccio quasi stazionario di ‘Oumuamua per un oggetto espulso naturalmente da un sistema stellare vicino (Loeb, 2022). I meccanismi di espulsione naturale dai sistemi planetari tipicamente impartiscono la velocità peculiare della stella ospite ai corpi espulsi, ma ‘Oumuamua sembrava provenire dal sistema di riferimento cinematico più comune nel nostro vicinato galattico (Loeb, 2022; Mamajek, 2017).

La dinamica rotazionale dell’oggetto ha aggiunto un ulteriore livello di complessità. ‘Oumuamua ha mostrato una rotazione non assiale, esibendo un movimento di caduta piuttosto che ruotare attorno a un unico asse. Tale stato rotazionale è insolito per un oggetto che ha viaggiato attraverso lo spazio interstellare per potenzialmente miliardi di anni, poiché le collisioni e l’attrito interno avrebbero dovuto smorzare il suo movimento fino a una semplice rotazione (Belton et al., 2018; Fraser et al., 2018).

Infine, il colore leggermente rossastro dell’oggetto differiva sia dalle comete che dagli asteroidi tipici. Le sue proprietà spettrali non mostravano caratteristiche di assorbimento che indicassero composizioni minerali specifiche, rendendo difficile determinare la composizione definitiva della sua superficie (Jewitt et al., 2017; Ye et al., 2017). Questa ambiguità spettrale ha impedito ai ricercatori di determinare la composizione superficiale attraverso tecniche standard, lasciando irrisolta la natura fondamentale dell’oggetto: roccioso, ghiacciato o qualcos’altro.

Il team dell’International Space Science Institute (ISSI) ha sintetizzato queste osservazioni su ‘Oumuamua e ha concluso che “le osservazioni sono coerenti con un’origine puramente naturale” (Bannister et al., 2019, p.1), pur sottolineando che “rimangono diverse domande senza risposta riguardo a ‘Oumuamua che meritano ulteriori studi” (p.8). La comunità scientifica ha risposto sviluppando diversi quadri teorici per spiegare i diversi aspetti del comportamento di ‘Oumuamua. Le spiegazioni proposte spaziavano dai fenomeni naturali, tra cui l’H2 prodotto radioliticamente nel ghiaccio H2O (Bergner & Seligman, 2023), gli iceberg di idrogeno (Seligman & Laughlin, 2020), i frammenti di ghiaccio di azoto (Desch & Jackson, 2021) e gli aggregati di polvere frattale (Luu et al., 2020). Tuttavia, ciascuno di questi modelli ha dovuto affrontare sfide teoriche distinte. I modelli degli iceberg di idrogeno richiedevano condizioni di formazione sconosciute e meccanismi di sopravvivenza difficili da realizzare attraverso distanze interstellari (Hoang & Loeb, 2020). Le ipotesi sui frammenti di ghiaccio di azoto hanno incontrato vincoli insostenibili relativi ai bilanci di massa disponibili negli ambienti di origine proposti (Siraj & Loeb, 2022). I modelli che propongono che il ghiaccio d’acqua trattato dai raggi cosmici possa spiegare l’accelerazione di ‘Oumuamua devono affrontare sfide significative: quando si tiene conto dell’effetto di raffreddamento dell’evaporazione dell’idrogeno gassoso, la temperatura della superficie del ghiaccio scende di nove volte, riducendo la velocità di espulsione del gas di un fattore tre e limitando il volume di ghiaccio disponibile per la produzione di idrogeno fino al 90%, fornendo in definitiva una spinta insufficiente per propellere l’oggetto (Hoang & Loeb, 2023). Inoltre, la resistenza dei materiali degli aggregati di polvere necessari, mille volte più rarefatti della densità dell’aria, non dovrebbe sostenere il riscaldamento del Sole a centinaia di gradi Kelvin al momento dell’avvicinamento massimo. La scoperta di un terzo oggetto interstellare, 3I/ATLAS, il 1° luglio 2025 (Seligman et al., 2025) fornisce nuovi dati comparativi, poiché questo oggetto mostra un’attività cometaria rilevabile a differenza di ‘Oumuamua, complicando ulteriormente le spiegazioni teoriche. La diversità delle spiegazioni, con ogni modello che affronta specifici sottoinsiemi delle proprietà osservate di ‘Oumuamua, illustra la pratica scientifica standard quando ci si confronta con osservazioni che sfidano gli schemi di classificazione esistenti. I modelli di risposta della comunità offrono approfondimenti sui processi cognitivi e istituzionali attraverso i quali la scienza valuta e integra i fenomeni anomali nei quadri teorici esistenti.

Fondamenti teorici

La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Kuhn rivisitata

L’opera di Thomas Kuhn “La struttura delle rivoluzioni scientifiche” (1970) rivela che la scienza opera all’interno di paradigmi, ovvero visioni del mondo complete che definiscono i problemi, le metodologie e le soluzioni legittime all’interno di una comunità scientifica. Questi paradigmi modellano non solo le domande che gli scienziati pongono, ma anche ciò che essi possono percepire come dati significativi. L’astronomia contemporanea opera secondo un paradigma implicito che esclude sistematicamente le spiegazioni non naturalistiche attraverso il suo quadro metodologico (Benz, 2017) e i sistemi di classificazione istituzionali (Dick, 2013), creando una visione del mondo disciplinare in cui si presume che tutti i fenomeni cosmici siano il risultato di processi naturali, un presupposto così profondamente radicato che raramente richiede una dichiarazione esplicita. Gli scienziati interpretano le osservazioni anomale come enigmi da risolvere all’interno di questo quadro naturale, non come potenziali prove che richiedono una revisione paradigmatica. Come osservato da Layman e Rypel (2023), questa modalità si rivela notevolmente efficiente in quanto canalizza lo sforzo scientifico verso l’espansione delle teorie consolidate piuttosto che verso la costante messa in discussione dei fondamenti.

L’analisi bibliometrica di Marx e Bornmann (2010) dimostra che il cambiamento di paradigma cosmologico dal modello di universo statico alla teoria del Big Bang si è discostato dal modello di rivoluzioni scientifiche di Kuhn, progredendo invece come un processo graduale e frammentario nell’arco di 48 anni (1917-1965). Nonostante gli articoli matematicamente corretti di Friedmann sugli universi dinamici (1922, 1924), i sostenitori del Big Bang hanno ricevuto citazioni minime fino al 1960, rivelando come i concetti possano rendere invisibili le idee rivoluzionarie alle comunità scientifiche per generazioni. Questo modello storico suggerisce che le anomalie astronomiche contemporanee potrebbero affrontare barriere istituzionali simili, in particolare quando mettono in discussione ipotesi fondamentali sul nostro ambiente cosmico.

L’anatomia dei cambiamenti di paradigma

L’affermazione di un paradigma porta sollievo psicologico attraverso il consenso, consentendo una ricerca specializzata senza la necessità di difendere costantemente i presupposti fondamentali: “Un ricercatore non deve ricreare costantemente il campo o sviluppare nuovi strumenti, poiché questi sono già disponibili” (Layman & Rypel, 2023, p.3). Il periodo di stabilità continua fino a quando le anomalie si accumulano oltre quella che Kuhn ha definito la “tensione essenziale”, il punto in cui mantenere il paradigma diventa più difficile che abbandonarlo. Una volta superato questo punto, il dominio affronta una crisi: le regole della scienza normale si confondono mentre i ricercatori propongono modifiche sempre più ad hoc per salvare il paradigma (Kuhn, 1970). Tuttavia, anche quando emerge una crisi, le comunità scientifiche spesso mettono in atto strategie sistematiche per minimizzare il riconoscimento di questi stati di crisi (Kuhn, 1970), come ha rivelato il caso ‘Oumuamua.

Riconoscimento della crisi e caso di studio ‘Oumuamua

Le osservazioni di ‘Oumuamua hanno generato diverse proposte teoriche, poiché i ricercatori hanno cercato di spiegarne le proprietà all’interno dei quadri concettuali esistenti. Tale modello di risposta rivela come i paradigmi funzionino come filtri percettivi. I ricercatori hanno proposto varie spiegazioni, ciascuna delle quali affrontava un aspetto anomalo specifico del comportamento di ‘Oumuamua, come la sua forma insolita, l’accelerazione non gravitazionale, la mancanza di una chioma visibile, il movimento rotatorio costante o l’origine interstellare. Mentre alcuni li consideravano sempre più esotici, altri li consideravano estensioni ragionevoli della fisica conosciuta (Bannister et al., 2019; Hoang & Loeb, 2023; Loeb, 2022; Siraj & Loeb, 2022; Zuckerman, 2022). Il dibattito illustra come le comunità scientifiche valutano ipotesi contrastanti quando si trovano di fronte a indizi senza precedenti. Come ha sostenuto Lineweaver (2022) nella sua analisi bayesiana, la probabilità a priori assegnata alle origini artificiali rispetto alle cause naturali influenza fondamentalmente l’interpretazione dei dati ambigui, con la maggior parte degli astronomi che assegna probabilità a priori estremamente basse a un’origine tecnologica extraterrestre.

I cambiamenti di paradigma spesso hanno origine da coloro che “sono poco legati dalle pratiche precedenti alle regole tradizionali della scienza normale” (Kuhn, 1970, p. 90): giovani scienziati o ricercatori interdisciplinari che percepiscono le anomalie come vere e proprie crisi piuttosto che come enigmi. Come sostengono Wright et al. (2022), gli attuali paradigmi astronomici potrebbero escludere sistematicamente spiegazioni non naturalistiche, cosicché le tecnosignature potrebbero essere più abbondanti e rilevabili delle biosignature, ma rimanere comunque non riconosciute all’interno dei nostri attuali quadri teorici. Sebbene Kuhn (1970) abbia identificato i modelli delle rivoluzioni scientifiche, non ha spiegato completamente i meccanismi psicologici che guidano tali modelli. Per comprendere perché gli scienziati resistono al cambiamento di paradigma è necessario esaminare i processi cognitivi, i meccanismi emotivi e i fattori sociali che mantengono gli impegni teorici.

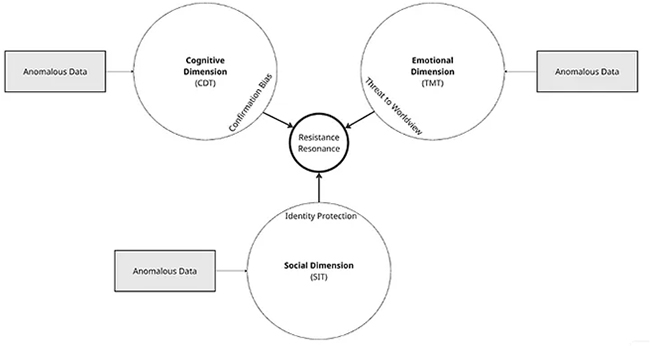

Un modello tridimensionale di resistenza al paradigma scientifico

L’attuale quadro concettuale propone che la resistenza alle interpretazioni che sfidano il paradigma nelle comunità scientifiche operi come un sistema adattivo complesso attraverso tre dimensioni psicologiche interconnesse: cognitiva, emotiva e sociale. Tale quadro concettuale integrato incorpora la teoria della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957), la teoria dell’identità sociale (Tajfel & Turner, 1979) e la teoria della gestione del terrore (Greenberg et al., 1986), che operano in sinergia per stabilire impegni teorici nonostante le prove contraddittorie. Proponiamo che l’intensità della resistenza segua una funzione moltiplicativa: R = f(C × S × E), dove i fattori cognitivi (C), sociali (S) ed emotivi (E) amplificano reciprocamente i propri effetti, creando barriere al cambiamento di paradigma che superano la somma dei singoli componenti (vedi Figura 1).

Nota. Il modello illustra la natura interconnessa delle dimensioni cognitive, emotive e sociali nella produzione della resistenza al paradigma – “Risonanza della Resistenza”. CDT = Teoria della Dissonanza Cognitiva; TMT = Teoria della Gestione del Terrore; SIT = Teoria dell’Identità Sociale.

La Dimensione Cognitiva

La dimensione cognitiva comprende le strutture mentali e i processi percettivi che modellano fondamentalmente il modo in cui gli scienziati osservano e interpretano le prove (Brewer & Lambert, 1993). La Teoria della Dissonanza Cognitiva (TDC; Festinger, 1957) fornisce il meccanismo fondamentale per comprendere la resistenza al paradigma scientifico. La dissonanza può sorgere quando nuovi dati entrano in conflitto con credenze profondamente radicate, creando un disagio psicologico che si cerca di ridurre. L’intuizione rivoluzionaria di Kuhn rimane convincente: “ciò che [gli esseri umani vedono] un uomo vede dipende sia da ciò che [essi] guarda sia da ciò che la sua precedente esperienza visivo-concettuale gli ha insegnato a vedere” (Kuhn, 1970, p. 113). Le neuroscienze contemporanee convalidano questa osservazione, rivelando attraverso il quadro del processo predittivo che le convinzioni profondamente radicate funzionano come priori ad alta precisione che modellano attivamente la percezione e l’input sensoriale, rendendoli resistenti alle prove contraddittorie (Clark, 2013).

Ci sono tre modi per risolvere la dissonanza cognitiva: negare le informazioni in arrivo che contraddicono le conoscenze disponibili; rivalutare una preferenza a favore di quella opposta; trovare argomenti per cui perseguire una delle preferenze avvantaggerà il perseguimento dell’altra (Heuritsch, 2023). In una varietà di situazioni, le persone tendono a cercare prove a conferma; questo è noto come bias di conferma (per una panoramica, vedi Nickerson, 1998). Il bias di conferma rappresenta una tendenza cognitiva pervasiva nel ragionamento scientifico, che si manifesta attraverso l’inconscia raccolta e interpretazione selettiva delle informazioni, guidata da molteplici fattori tra cui limitazioni cognitive e influenze motivazionali, rendendolo più complesso di una semplice strategia di riduzione della dissonanza a scopo unico (Nickerson, 1998).

Il ragionamento motivato rappresenta un altro meccanismo psicologico critico in cui gli individui impiegano consapevolmente o inconsciamente processi cognitivi distorti — tra cui l’accesso selettivo, la costruzione e la valutazione delle credenze — per giungere alle conclusioni desiderate (Kunda, 1990). A differenza del bias di conferma, che opera principalmente a livello inconscio, il ragionamento motivato può coinvolgere sia processi coscienti che inconsci, in cui le emozioni e i desideri personali influenzano l’accettazione o il rifiuto delle informazioni. Sebbene le persone dimostrino una tendenza a giungere alle conclusioni che desiderano raggiungere, questa capacità rimane vincolata dalla loro capacità di costruire giustificazioni apparentemente ragionevoli per tali conclusioni. Il processo opera attraverso la ricerca selettiva della memoria e la costruzione di credenze, in cui gli individui accedono selettivamente alle conoscenze che supportano le loro conclusioni desiderate, evitando al contempo informazioni contraddittorie.

Sia la riduzione della dissonanza cognitiva attraverso il bias di conferma che il ragionamento motivato fungono da meccanismi complementari che rafforzano la resistenza al paradigma, creando barriere psicologiche che si estendono oltre le semplici limitazioni cognitive per includere processi difensivi guidati emotivamente che lavorano attivamente per preservare i quadri teorici esistenti.

In modo analogo, l’esperienza non solo non riesce a eliminare l’interpretazione parziale delle prove, ma in determinate condizioni potrebbe addirittura amplificarla. Lo studio sperimentale di Mahoney (1977) fornisce prove convincenti di questo paradosso. Quando esperti di comportamento hanno valutato versioni assegnate casualmente di un manoscritto potenzialmente in conflitto con il loro paradigma teorico, nonostante la metodologia identica in tutte le versioni, i manoscritti che riportavano risultati che confermavano il paradigma hanno ricevuto valutazioni significativamente più favorevoli sia per la metodologia che per la pubblicabilità. I revisori che hanno ricevuto manoscritti con risultati che contraddicevano il paradigma avevano significativamente più probabilità di rilevare un errore tipografico accidentale ma tecnicamente insignificante, suggerendo che lo scrutinio motivato opera selettivamente in base al fatto che i risultati siano in linea con le convinzioni precedenti.

Inoltre, Lord et al. (1979) hanno dimostrato che questo effetto di assimilazione distorta persiste anche quando gli individui si imbattono esplicitamente in prove contraddittorie. I partecipanti con opinioni consolidate sulla pena di morte hanno valutato due studi fittizi che utilizzavano metodologie diverse e giungevano a conclusioni opposte sugli effetti deterrente. I risultati hanno rivelato un modello sistematico: i partecipanti hanno valutato come metodologicamente superiore lo studio che supportava la loro posizione iniziale, indipendentemente dalla metodologia impiegata. Ciò è avvenuto nonostante i partecipanti avessero ricevuto critiche dettagliate e difese di ogni approccio metodologico. I partecipanti sono diventati più estremi nelle loro posizioni iniziali invece di moderare le loro opinioni dopo essere stati esposti a prove contrastanti. Questi risultati mettono in luce una sfida fondamentale all’ideale della valutazione oggettiva da parte di esperti. Come ha osservato MacCoun (1998), “l’interpretazione parziale della ricerca è un fenomeno comune, e anche sovradeterminato, con una varietà di determinanti intenzionali, motivazionali e puramente cognitivi” (p. 23).

I processi cognitivi non operano in isolamento. La stessa intensità con cui gli individui investono sforzi per difendere le proprie convinzioni esistenti indica potenti dinamiche di gruppo negli impegni paradigmatici. Per comprendere appieno la resistenza al paradigma, dobbiamo esaminare come la dimensione sociale amplifichi e diriga questi meccanismi cognitivi.

La Dimensione Sociale: Dinamiche di Gruppo

La dimensione sociale della resistenza al paradigma comprende le strutture comunitarie, i meccanismi istituzionali e le dinamiche interpersonali che plasmano il discorso scientifico attraverso canali formali e informali. La Teoria dell’Identità Sociale (SIT; Tajfel & Turner, 1979) rivela come l’appartenenza a un gruppo soddisfi bisogni psicologici fondamentali che rafforzano i confini paradigmatici. Gli individui derivano il proprio concetto di sé dalle loro categorizzazioni sociali, il che li motiva a mantenere una distintività positiva per il proprio gruppo interno rispetto ai gruppi esterni.

All’interno delle comunità scientifiche, questo processo trasforma le affiliazioni teoriche in fonti di significato personale. I ricercatori acquisiscono un senso di appartenenza attraverso tradizioni metodologiche condivise e impegni teorici, trovando uno scopo nei programmi di ricerca collettivi che fanno progredire il quadro esplicativo del loro paradigma. L’autostima professionale emerge dall’associazione con i successi intellettuali del loro gruppo e dai contributi alla conoscenza.

Fondamentalmente, l’affiliazione paradigmatica fornisce una struttura identitaria: i ricercatori si considerano membri di specifiche tradizioni scientifiche con approcci distintivi alla comprensione dei fenomeni. Questi benefici psicologici creano potenti incentivi a difendere i quadri consolidati dalle sfide, poiché i cambiamenti di paradigma minaccerebbero non solo posizioni intellettuali, ma le fondamenta stesse dell’identità professionale e del concetto di sé.

Una comunità scientifica dominante introduce anche un’asimmetria di potere tra un individuo che mette in discussione un paradigma basato su dati anomali e il grande gruppo che protegge il paradigma. Questa asimmetria di potere può sopprimere la pubblicazione di punti di vista dissenzienti nella letteratura aperta grazie al potere decisionale di editori o revisori del gruppo dominante. Nascondere le anomalie permette ai sostenitori di negare l’esistenza di qualsiasi sfida al paradigma.

Il favoritismo verso il gruppo interno opera anche attraverso la trasmissione orientata al prestigio, per cui le interpretazioni dei leader di paradigma affermati ricevono una considerazione preferenziale. Seguendo il modello di trasmissione culturale basato sul prestigio di Henrich e Gil-White (2001), le interpretazioni degli individui di alto status ricevono una considerazione preferenziale poiché gli apprendisti cercano di acquisire conoscenze preziose deferendo a modelli di successo. Applicato ai contesti accademici, ciò suggerisce che le idee di ricercatori affermati, e anche i paradigmi consolidati, possano guadagnare una trazione sproporzionata attraverso meccanismi basati sul prestigio, tra cui onorificenze, premi e finanziamenti da borse di ricerca.

Inoltre, i modelli di citazione, che sono sia un metodo accademico imparziale che una potente forma di comunicazione sociale, rivelano come la discriminazione basata sull’identità plasmi la letteratura scientifica. Le analisi di rete dimostrano una citazione preferenziale all’interno di gruppi paradigmatici, creando camere d’eco che marginalizzano prospettive alternative (Greenberg, 2009).

La conformità rappresenta un meccanismo critico alla base della resistenza al paradigma. Gli esperimenti fondamentali di Asch (1951) dimostrarono che i partecipanti si conformavano a giudizi di maggioranza errati anche quando la risposta corretta era ovvia (Capuano & Chekroun, 2024). Queste tendenze psicologiche si manifestano con forza all’interno delle comunità scientifiche attraverso vari canali istituzionali. Comitati editoriali, panel di revisione paritaria e comitati di finanziamento — tipicamente dominati da ricercatori legati a paradigmi consolidati — creano barriere sistematiche contro ipotesi non convenzionali. Come hanno scoperto Siler et al. (2015 nella loro analisi di 1.008 manoscritti inviati a tre riviste mediche d’élite, i manoscritti respinti in fase di valutazione preliminare (ritenuti non meritevoli di revisione paritaria dai redattori) hanno ricevuto meno citazioni rispetto a quelli inviati per la revisione paritaria, e tutti e 14 gli articoli più citati sono stati inizialmente respinti, con 12 che sono stati respinti in fase di valutazione preliminare.

L’influenza di tale omogeneità istituzionale trascende il semplice pregiudizio esplicito. I modelli di epistemologia di rete di Weatherall e O’Connor (2021) rivelano che la conformità nelle reti scientifiche può impedire la formazione di un consenso accurato e portare a una polarizzazione stabile. Questi quadri teorici condivisi tra i gatekeeper generano criteri di valutazione che svantaggiano intrinsecamente nuovi approcci esplicativi. Clark et al. (2023) hanno scoperto che il 91% degli scienziati statunitensi dichiara di autocensurarsi nelle proprie convinzioni empiriche in pubblicazioni, riunioni, presentazioni o sui social media, con il 25% che ritiene “molto” o “estremamente” probabile autocensurarsi nelle pubblicazioni accademiche.

I costi professionali della sfida al paradigma rafforzano ulteriormente la conformità. I ricercatori all’inizio della carriera affrontano una pressione documentata ad allinearsi alle spiegazioni dominanti, poiché la deviazione rischia l’emarginazione dalle reti di collaborazione, dagli inviti a conferenze e dalle opportunità di avanzamento di carriera. La revisione completa di Capuano e Chekroun (2024) documenta che la conformità opera attraverso dinamiche di gruppo e processi di conformità, in cui il mantenimento di un’immagine positiva del gruppo richiede l’allineamento con i membri dell’in-group. Queste sanzioni sociali creano potenti incentivi all’autocensura, con il 34% degli scienziati che riferisce di essere stato pressato dai colleghi per evitare argomenti di ricerca controversi (Clark et al., 2023). Insieme, questi meccanismi creano un sistema autoregolante che mantiene i confini paradigmatici nonostante l’accumulo di prove anomale. Il rinforzo sociale rende la resistenza al paradigma particolarmente radicata quando le scoperte mettono in discussione i presupposti fondamentali sul significato cosmico dell’umanità. Sebbene queste pressioni sociali creino barriere formidabili al cambiamento di paradigma, sono ulteriormente intensificate da fattori emotivi e psicologici profondamente radicati che trasformano le sfide scientifiche in minacce alla visione del mondo personale.

La Dimensione Emotiva: Minacce Esistenziali e Difesa dell’Identità

La dimensione emotiva rivela come le sfide paradigmatiche inneschino risposte psicologiche che trascendono il discorso scientifico razionale, operando attraverso complesse interazioni tra ansie esistenziali, identità professionale ed emozioni legate alla conoscenza. La Teoria della Gestione del Terrore (TMT; Greenberg et al., 1986) offre un quadro convincente per comprendere perché gli scienziati, di fronte a dati anomali, li interpretino costantemente entro i confini paradigmatici esistenti piuttosto che considerare spiegazioni che potrebbero mettere in discussione i presupposti fondamentali, in particolare in astronomia.

La premessa fondamentale della teoria assume che gli esseri umani gestiscano l’ansia esistenziale attraverso le visioni del mondo culturali, l’autostima e le relazioni strette, offrendo un significativo potere esplicativo per il motivo per cui le scoperte astronomiche rivoluzionarie incontrano resistenza. Scoperte astronomiche rivoluzionarie — come l’evidenza di intelligenza extraterrestre o fenomeni che diminuiscono il significato cosmico dell’umanità — sono suscettibili di produrre un mix di emozioni, tra cui la paura (Harrison, 2011), potenzialmente innescando la salienza della mortalità minacciando la nostra sicurezza esistenziale. Il confronto con il nostro status potenzialmente non unico crea ciò che i ricercatori della TMT chiamano “minaccia alla visione del mondo”, innescando risposte difensive che si manifestano come resistenza al paradigma (Greenberg et al., 1990). La ricerca rivela che “ogni volta che gli eventi aumentano la salienza della mortalità, la solidarietà endogruppo, la denigrazione dell’esogruppo, il nazionalismo, l’estremismo religioso, il pregiudizio, la discriminazione e l’intolleranza verso la devianza aumentano” (Greenberg et al., 1990, p.11). Nel contesto scientifico, ciò si traduce in una maggiore difesa dei paradigmi stabiliti (la visione del “gruppo interno”) e nel rifiuto di interpretazioni anomale alternative (la sfida del “gruppo esterno”), poiché il pregiudizio e l’ostilità verso chi è diverso diventano un modo per affrontare le paure esistenziali e le insicurezze che le scoperte che minacciano il paradigma evocano.

La meta-analisi completa di Burke et al. (2010) di 277 esperimenti fornisce un solido supporto empirico a questa applicazione, riscontrando una dimensione dell’effetto moderata (r = .35, dimensione dell’effetto media) per le manipolazioni della salienza della mortalità su diverse variabili dipendenti legate alla visione del mondo e all’autostima. Questa dimensione dell’effetto potrebbe suggerire che quando i dati astronomici mettono in discussione il nostro posto nell’universo, gli scienziati difenderanno moderatamente ma costantemente i paradigmi esistenti che preservano la centralità e il significato umano. TMT spiega questa resistenza attraverso diversi meccanismi. Innanzitutto, accettare spiegazioni non naturali richiede l’abbandono della confortante narrazione dell’eccezionalismo umano; una componente chiave di molte visioni del mondo culturali che fungono da cuscinetto contro l’ansia della morte (Goldenberg et al., 2001). Secondo, gli scienziati traggono autostima professionale dalla padronanza dei paradigmi stabiliti; i cambiamenti rivoluzionari minacciano questa fonte di significato (Khun, 1970). Tuttavia, la TMT non può spiegare completamente tutta la resistenza al paradigma. Anche il conservatorismo metodologico, gli standard empirici e il legittimo scetticismo scientifico giocano un ruolo cruciale. La comprensione più completa probabilmente implica che la TMT operi insieme a questi altri fattori e dimensioni, con le preoccupazioni esistenziali che amplificano la resistenza che altrimenti potrebbe essere puramente metodologica. Questo quadro suggerisce che affrontare la resistenza al paradigma richiede non solo prove empiriche, ma anche attenzione alle implicazioni esistenziali delle nuove scoperte.

Integrazione sinergica: la natura moltiplicativa della resistenza al paradigma

Le tre dimensioni della resistenza al paradigma non operano in modo indipendente, ma piuttosto interagiscono sinergicamente per creare ciò che definiamo “risonanza della resistenza” — uno stato in cui l’effetto combinato supera la somma delle singole componenti. L’interazione amplificante tra i componenti emerge attraverso specifici meccanismi cross-dimensionali che amplificano le risposte difensive a evidenze che minacciano il paradigma.

Quando i dati che sfidano il paradigma innescano la dissonanza cognitiva, gli scienziati sperimentano una cascata di risposte difensive interconnesse in tutte e tre le dimensioni. La dissonanza cognitiva iniziale innesca un ragionamento motivato per preservare gli impegni teorici, minacciando simultaneamente l’identità professionale, una componente fondamentale del concetto di sé profondamente intrecciata con l’affiliazione paradigmatica. Queste minacce cognitive e identitarie attivano risposte difensive emotive coerenti con la TMT, generando ansie esistenziali che spingono i ricercatori a cercare validazione all’interno della loro comunità scientifica. Questa comunità fornisce sia un rinforzo sociale attraverso l’identità condivisa che meccanismi istituzionali che incentivano interpretazioni conservatrici. Le conseguenti pressioni alla conformità e la validazione collettiva non solo rafforzano l’interpretazione selettiva delle prove, ma modellano anche i quadri cognitivi disponibili, limitando le possibilità interpretative. Ciò crea un ciclo di feedback innescato: la validazione sociale fornisce conforto emotivo affermando la stabilità della visione del mondo, il che intensifica gli sforzi cognitivi per respingere i risultati contraddittori, il che a sua volta rafforza ulteriormente la resistenza. Ogni dimensione amplifica così le altre, trasformando quello che potrebbe iniziare come scetticismo metodologico in una resistenza radicata che persiste anche quando si accumulano prove anomale.

Questa relazione moltiplicativa tra questi componenti spiega perché la resistenza al paradigma si dimostri notevolmente robusta anche di fronte a crescenti prove contraddittorie. La dimensione cognitiva fornisce meccanismi di razionalizzazione, la dimensione sociale offre protezione dell’identità e supporto istituzionale, mentre la dimensione emotiva fornisce l’intensità motivazionale che guida le risposte difensive. Insieme, creano un sistema che si auto-rinforza, in cui minacciare una dimensione attiva risposte protettive in tutte e tre, richiedendo un cambiamento di paradigma non solo per fornire prove empiriche anomale, ma anche per affrontare simultaneamente i quadri cognitivi, le strutture sociali e le preoccupazioni esistenziali.

Resistenza al paradigma oltre ‘Oumuamua: Un’evidenza interdisciplinare

I meccanismi psicologici alla base della resistenza al paradigma si manifestano in modo coerente in tutte le discipline scientifiche, confermando che questi schemi riflettono aspetti fondamentali della cognizione umana piuttosto che fattori specifici del campo. Tre casi di riferimento illustrano l’universalità del nostro quadro tridimensionale.

Neurogenesi nell’adulto (1962–1998)

Le prove autoradiografiche di Altman (1962) hanno messo in discussione il paradigma centrale delle neuroscienze, dimostrando la formazione di nuovi neuroni nei cervelli di ratti adulti – una scoperta che contraddiceva la credenza prevalente secondo cui nuovi neuroni non vengono aggiunti al cervello dei mammiferi adulti (Gross, 2000). Il suo successivo lavoro con Das (1965) fornì la prima prova definitiva della neurogenesi ippocampale adulta nei ratti. Nonostante questa ricerca rivoluzionaria, il settore ha mantenuto una resistenza alla sua premessa. L’influente articolo scientifico di Pasko Rakic del 1985, che esaminava i primati adulti, concludeva che l’autoradiografia “non è riuscita a rivelare alcun neurone marcato” (p.1), interrompendo efficacemente l’accettazione da parte della comunità scientifica per oltre un decennio. Durante questo periodo, le agenzie di finanziamento hanno mostrato un pregiudizio sistematico contro la ricerca sulla neurogenesi adulta, con pionieri come Altman che hanno perso il sostegno finanziario e altri, tra cui Michael Kaplan, che hanno abbandonato completamente il campo (Owji & Shoja, 2019). Mentre la ricerca ha trovato sostegno tra alcuni neurobiologi dello sviluppo e ricercatori, un’accettazione diffusa ha richiesto prove convergenti da più laboratori. Il paradigma è finalmente cambiato in seguito alla dimostrazione di neurogenesi nell’ippocampo umano adulto da parte di Eriksson et al. (1998) e alla conferma nei primati da parte di Gould et al. (1999a,b), convalidando ciò che Altman aveva scoperto 36 anni prima grazie a progressi tecnologici che hanno fornito prove più convincenti rispetto ai primi metodi autoradiografici.

Primato Emozione-Cognizione (1980–2000)

Il dibattito Zajonc-Lazarus ha plasmato in modo fondamentale la ricerca sulle emozioni. In questo scambio, Zajonc è emerso come sfidante del paradigma, mentre Lazarus ha difeso la posizione conservatrice. Zajonc (1980) sostenne che le reazioni affettive possono verificarsi senza un’ampia codifica percettiva e cognitiva e sono senza sforzo, inevitabili, irrevocabili e difficili da verbalizzare. I suoi studi sull’esposizione ripetuta hanno dimostrato preferenze senza riconoscimento, suggerendo che l’emozione precede la cognizione. Lazarus (1982) ha replicato che “l’attività cognitiva è una precondizione necessaria dell’emozione”, proponendo che le emozioni richiedano una valutazione del significato personale. Ha sostenuto che Zajonc confondeva le preferenze sensoriali con le emozioni autentiche, affermando che “emozione e cognizione sono di solito fusi in natura” (Lazarus, 1984).

Il dibattito si intensificò negli anni ’80, con ciascuno che difendeva posizioni teoriche incompatibili. La sfida di Zajonc (1980, 1984) alla dottrina della primazia cognitiva ha suscitato una notevole resistenza da parte dell’establishment accademico, con i critici che hanno liquidato la sua posizione come teoricamente regressiva e metodologicamente difettosa. Le sue idee si scontrarono con lo scetticismo istituzionale, con alcuni colleghi che si chiedevano se separare l’affetto dalla cognizione rappresentasse un passo indietro scientifico piuttosto che un progresso (Lazarus, 1984).

La risoluzione è emersa grazie all’evidenza neurobiologica di LeDoux (1996), che dimostra due percorsi: una “strada bassa” (talamo-amigdala) che consente risposte emotive rapide senza coinvolgimento corticale, e una “strada alta” (talamo-corteccia-amigdala) che supporta la valutazione cognitiva. Questa evidenza ha riconciliato entrambe le posizioni dimostrando che emozione e cognizione operano attraverso sistemi neurali distinti ma integrati.

Quasicristalli (1982–2011)

I modelli di diffrazione elettronica di Dan Shechtman, che mostravano una simmetria a cinque volte “proibita”, violavano le leggi fondamentali della cristallografia (Shechtman et al., 1984). La sua scoperta fu immediatamente respinta: il suo capogruppo lo espulse, mentre le riviste rifiutarono i suoi articoli. Linus Pauling, due volte premio Nobel per la chimica, guidò un’opposizione decennale, dichiarando pubblicamente: “Danny Shechtman dice sciocchezze. Non esistono i quasicristalli, esistono solo quasi-scienziati” (Daw, 2014; Shechtman, 2013). La resistenza ha esemplificato tutte e tre le dimensioni: il teorema di restrizione cristallografica ha reso la simmetria a cinque volte “impensabile”, l’esclusione dai gruppi di ricerca e dai canali di pubblicazione, e gli attacchi personali e il ridicolo. Pauling pubblicò spiegazioni alternative esotiche con celle unitarie sempre più complesse — fino a 19.400 atomi — piuttosto che accettare il nuovo fenomeno (Pauling, 1989). La definizione dell’Unione Internazionale di Cristallografia escludeva esplicitamente le strutture quasi-periodiche fino al 1991, quando rivoluzionarono il loro quadro di riferimento. Il Premio Nobel di Shechtman nel 2011, assegnato 29 anni dopo la scoperta, ha convalidato questo cambio di paradigma dalla cristallografia periodica a quella aperiodica.

Questi casi rivelano coerenze nella resistenza al paradigma. Ogni scoperta ha incontrato un immediato rifiuto cognitivo attraverso la reinterpretazione all’interno di schemi esistenti: nuovi neuroni scartati come glia (Gross, 2000), affetti subliminali dibattuti da Lazarus, che sosteneva che la valutazione cognitiva precedesse l’emozione (Lazarus, 1984), quasi-cristalli considerati errori sperimentali (Pauling, 1985, 1989). I meccanismi sociali operavano attraverso l’isolamento delle citazioni, l’esclusione dalle conferenze e il controllo istituzionale tramite i comitati di valutazione delle sovvenzioni e i rifiuti da parte delle riviste. La dimensione emotiva si è manifestata attraverso l’ostilità basata sull’identità e conseguenze minacciose per la carriera per coloro che sfidano il paradigma. In modo più notevole, ogni svolta ha richiesto circa 20 anni dalla scoperta all’accettazione, suggerendo che la resistenza al paradigma segue tempistiche prevedibili indipendentemente dalla qualità delle prove. Questa coerenza temporale potrebbe implicare che l’intensità della resistenza sia correlata non all’inadeguatezza empirica ma all’entità della violazione del paradigma – un’implicazione sconcertante per campi come l’astronomia dove scoperte che sfidano il paradigma potrebbero attendere riconoscimento.

Distinguere la resistenza al paradigma dallo scetticismo scientifico — Tornando a ‘Oumuamua

La scienza richiede lo scetticismo più vigoroso e intransigente, perché la stragrande maggioranza delle idee è semplicemente sbagliata, e l’unico modo per distinguere il giusto dallo sbagliato è attraverso dati sperimentali e analisi critiche (Sagan, 1995). Il caso ‘Oumuamua rivela tre indicatori che distinguono la resistenza al paradigma dallo scetticismo sano:

(A) Asimmetria probatoria; le spiegazioni naturali che richiedevano una fisica senza precedenti hanno ricevuto un trattamento preferenziale rispetto alle ipotesi artificiali coerenti con la fisica nota (vedi pagina 1-3), (B) Risposte ad hominem; le critiche si sono spostate dalle prove agli attacchi al carattere, con i media che hanno caratterizzato i sostenitori dell’origine artificiale come “in cerca di pubblicità” (Fletcher, 2023; Zomorodi 2025). [C] Esclusione istituzionale; I programmi di ricerca hanno affrontato pregiudizi sistematici. L’analisi di Siler et al. (2015) di 1.008 manoscritti su riviste mediche d’élite ha rilevato che, sebbene il gatekeeping generalmente identificasse la qualità, i 14 articoli più citati sono stati respinti, 12 dei quali con rifiuto immediato. Questo schema suggerisce che le strategie valutative che privilegiano la qualità media potrebbero escludere sistematicamente le scoperte non convenzionali. La risposta a ‘Oumuamua ha mostrato tutti e tre i marcatori attraverso un bias sistematico a favore delle interpretazioni convenzionali, dimostrando come la resistenza al paradigma operi non attraverso il rifiuto universale, ma attraverso l’emarginazione delle spiegazioni non convenzionali.

Discussione

Questa analisi rivela come la resistenza al paradigma operi attraverso meccanismi cognitivi, emotivi e sociali interconnessi che possono ostacolare il progresso scientifico. Il caso di ‘Oumuamua esemplifica questo fenomeno, dove la risposta della comunità astronomica ha rivelato un pregiudizio sistematico a favore di spiegazioni naturali nonostante significative sfide teoriche (Bialy & Loeb, 2018; Lineweaver, 2022; Loeb 2022). Precedenti storici — dalla neurogenesi adulta che ha richiesto 36 anni per essere accettata (Altman, 1962; Eriksson et al., 1998) ai quasicristalli che ne hanno richiesti 29 (Shechtman et al., 1984) — suggeriscono che la resistenza ai paradigmi segue schemi prevedibili indipendentemente dalla qualità delle prove.

La natura moltiplicativa della resistenza (R = f(C × S × E)) che abbiamo suggerito, spiega perché le ipotesi non convenzionali affrontino un esame sproporzionato. Quando la dissonanza cognitiva, le pressioni della conformità sociale e le ansie esistenziali convergono, creano barriere formidabili alla considerazione di alternative che mettono in discussione i presupposti fondamentali sul nostro ambiente cosmico. Come sostengono Wright et al. (2022), gli attuali paradigmi astronomici potrebbero escludere sistematicamente spiegazioni non naturalistiche, portandoci potenzialmente a trascurare tecnofirme rilevabili.

La scoperta di 2I/Borisov nel 2019 (Jewitt, 2025) e di 3I/ATLAS nel 2025 (Seligman et al., 2025), che mostrano attività cometarie diverse da quelle di ‘Oumuamua, sottolinea l’importanza di mantenere la flessibilità teorica. Scartare prematuramente l’ipotesi dell’origine artificiale per ‘Oumuamua rischia di farci perdere scoperte profonde. Il metodo scientifico richiede che ci prepariamo a molteplici eventualità piuttosto che limitare le nostre strategie osservative a paradigmi confortevoli.

Andando avanti, la comunità astronomica deve distinguere lo scetticismo sano dalla resistenza malsana ai paradigmi. Riconoscendo questi meccanismi psicologici, possiamo sviluppare protocolli più robusti per indagare i futuri visitatori interstellari. Questa consapevolezza si rivelerà cruciale quando arriverà il prossimo ‘Oumuamua, garantendo che possediamo sia l’apertura teorica che la prontezza tecnologica per caratterizzare in modo completo questi messaggeri cosmici, qualunque sia la loro natura.

References

Altman, J. (1962). Are new neurons formed in the brains of adult mammals? Science, 135(3509), 1127–1128. https://doi.10.1126/science.135.3509.1127

Altman, J., & Das, G. D. (1965). Autoradiographic and histological evidence of postnatal hippocampal neurogenesis in rats. Journal of Comparative Neurology, 124(3), 319–335. https://doi.org/10.1002/cne.901240303

Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In H. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men; research in human relations (pp. 177–190). Carnegie Press.

Bannister, M., Bhandare, A., Dybczynski, P., Fitzsimmons, A., Guilbert-Lepoutre, A., Jedicke, R., Knight, M., Meech, K. J., McNeill, A., Pfalzner, S., Raymond, S., Snodgrass, C., Trilling, D., & Ye, Q. (2019). The natural history of ‘Oumuamua. Nature Astronomy, 3, 594–602. https://doi.org/10.1038/s41550-019-0816-x

Belton, M. J., Hainaut, O. R., Meech, K. J., Mueller, B. E., Kleyna, J. T., Weaver, H. A., … & Keane, J. V. (2018). The excited spin state of 1I/2017 U1 ‘Oumuamua. The Astrophysical Journal Letters, 856(2), L21. https://doi.org/10.3847/2041-8213/aab370

Benz, A. O. (2017). Astrophysics and creation: Perceiving the universe through science and participation. Zygon, 52(1), 186–195

Bergner, J. B., & Seligman, D. Z. (2023). Acceleration of 1I/’Oumuamua from radiolytically produced H2 in H2O ice. Nature, 615, 610–613. https://doi.org/10.1038/s41586-022-05687-w

Bialy, S., & Loeb, A. (2018). Could solar radiation pressure explain ‘Oumuamua’s peculiar acceleration? The Astrophysical Journal Letters, 868(1), L1. https://doi.org/10.3847/2041-8213/aaeda8

Brewer, W. F., & Lambert, B. L. (1993). The theory-ladenness of observation: Evidence from cognitive psychology. In Proceedings of the fifteenth annual conference of the cognitive science society (pp. 254–259). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Burke, B. L., Martens, A., & Faucher, E. H. (2010). Two decades of terror management theory: A meta-analysis of mortality salience research. Personality and Social Psychology Review, 14(2), 155–195. https://doi.org/10.1177/1088868309352321

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(2), 181–253.

https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477

Clark, C. J., Jussim, L., Frey, K., Stevens, S. T., Al-Gharbi, M., Aquino, K., Bailey, J. M., Barbaro, N., Baumeister, R. F., Bleske-Rechek, A., Buss, D., Ceci, S., Del Giudice, M., Ditto, P. H., Forgas, J. P., Geary, D. C., Geher, G., Haider, S., Honeycutt, N., Joshi, H., … von Hippel, W. (2023). Prosocial motives underlie scientific censorship by scientists: A perspective and research agenda. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(48), e2301642120. https://doi.org/10.1073/pnas.2301642120

Capuano, C., & Chekroun, P. (2024). A systematic review of research on conformity. International Review of Social Psychology, 37(1). https://doi.org/10.5334/irsp.874

Curran, S. J. (2021). ‘Oumuamua as a light sail: Evidence against artificial origin. Astronomy & Astrophysics, 649, L17. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141283

Daw, R. (2014). What is a crystal? Nature, 511(Suppl 7509), 18–19.

https://doi.org/10.1038/nature13366

Desch, S.J. & Jackson, A.P. (2021). 1I/`Oumuamua as an N2 ice fragment of an exo Pluto surface II: Generation of N2 ice fragments and the origin of `Oumuamua. Journal of Geophysical Research (Planets) 2021; 126, 6807–6812. https://doi.org/10.1029/2020JE006807

Dick, S. J. (2013). Discovery and classification in astronomy: Controversy and consensus. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139521499

Drahus, M., Guzik, P., Waniak, W. et al. Tumbling motion of 1I/‘Oumuamua and its implications for the body’s distant past. Nature Astronomy 2, 407–412 (2018).

https://doi.org/10.1038/s41550-018-0440-1

Eriksson, P. S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., Alborn, A.-M., Nordborg, C., Peterson, D. A., & Gage, F. H. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature Medicine, 4(11), 1313–1317. https://doi.org/10.1038/3305

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Fletcher, S. (2023). How a Harvard Professor Became the World’s Leading Alien Hunter. New York Times Magazine.

https://www.nytimes.com/2023/08/24/magazine/avi-loeb-alien-hunter.html

Fraser, W.C., Pravec, P., Fitzsimmons, A. et al. (2018). The tumbling rotational state of 1I/‘Oumuamua. Nature Astronomy 2, 383–386. https://doi.org/10.1038/s41550-018-0398-z

Friedmann, A. (1922). Uber die Krummung des Raumes [On the curvature of space]. Zeitschrift fur Physik 10, 377–386.

Friedmann, A. (1924). Uber die Moglichkeit einer Welt mit konstanter negativer Krummung des Raumes [On the possibility of a world with constant negative curvature]. Zeitschrift fur Physik 21, 326–332.

Goldenberg, J. L., Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S., Kluck, B., & Cornwell, R. (2001). I am not an animal: Mortality salience, disgust, and the denial of human creatureliness. Journal of Experimental Psychology: General, 130(3), 427–435.

https://doi.org/10.1037/0096-3445.130.3.427

Gould, E., Reeves, A. J., Fallah, M., Tanapat, P., Gross, C. G., & Fuchs, E. (1999a). Hippocampal neurogenesis in adult Old World primates. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(9), 5263–5267. https://doi.org/10.1073/pnas.96.9.5263

Gould, E., Beylin, A., Tanapat, P. et al. Learning enhances adult neurogenesis in the hippocampal formation. Nature Neuroscience 2, 260–265 (1999b).

https://doi.org/10.1038/6365

Greenberg, S. A. (2009). How citation distortions create unfounded authority: Analysis of a citation network. BMJ, 339, Article b2680. https://doi.org/10.1136/bmj.b2680

Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A Terror Management Theory. In: Baumeister, R.F. (eds) Public self and private self. Springer Series in Social Psychology. Springer, New York, NY.

https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9564-5_10

Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon, S., Rosenblatt, A., Veeder, M., Kirkland, S., & Lyon, D. (1990). Evidence for terror management theory II: The effects of mortality salience on reactions to those who threaten or bolster the cultural worldview. Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 308–318. https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.308

Gross, C. Neurogenesis in the adult brain: death of a dogma. Nature Reviews Neuroscience, 1, 67–73 (2000). https://doi.org/10.1038/35036235

Harrison, A. A. (2011). Fear, pandemonium, equanimity and delight: Human responses to extra-terrestrial life. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 369(1936), 656–668. https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0229

Henrich, J., & Gil-White, F. J. (2001). The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission. Evolution and Human Behavior, 22(3), 165–196. https://doi.org/10.1016/S1090-5138(00)00071-4

Heuritsch, J. (2023). The evaluation gap in astronomy — Explained through a rational choice framework. Publications, 11(2), 33. https://doi.org/10.3390/publications11020033

Hoang, T., & Loeb, A. (2023). Implications of evaporative cooling by H₂ for 1I/’Oumuamua. The Astrophysical Journal Letters, 951(2), L34. https://doi.org/10.3847/2041-8213/acdf57

Hoang, T., & Loeb, A. (2020). Destruction of molecular hydrogen ice and implications for 1I/2017 U1 (‘Oumuamua). The Astrophysical Journal Letters, 899(2), L23.

https://doi.org/10.3847/2041-8213/abab0c

Hoyningen-Huene, P. (1993). Reconstructing scientific revolutions: Thomas S. Kuhn’s philosophy of science. University of Chicago Press.

Jewitt, D., Luu, J., Rajagopal, J., Kotulla, R., Ridgway, S., Liu, W., & Augusteijn, T. (2017). Interstellar interloper 1I/2017 U1: Observations from the NOT and WIYN telescopes. The Astrophysical Journal Letters, 850(2), L36. https://doi.org/10.3847/2041-8213/aa9b2f

Jewitt, D. (2025). Interstellar Objects in the Solar System. Handbook of Exoplanets, 2nd Edition, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. https://arxiv.org/pdf/2407.06475

Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions (2nd ed.). University of Chicago Press.

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480–498. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480

Layman, C. A., & Rypel, A. (2023). Beyond Kuhnian paradigms: Normal science and theory dependence in ecology. Ecology and Evolution, 13(7), Article e10255. https://doi.org/10.1002/ece3.10255

Lazarus, R. S. (1982). Thoughts on the relations between emotion and cognition. American Psychologist, 37(9), 1019–1024. https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.9.1019

Lazarus, R. S. (1984). On the primacy of cognition. American Psychologist, 39(2), 124–129. https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.2.124

LeDoux, J. (1996). Emotional networks and motor control: A fearful view. In Progress in Brain Research, 107, pp. 437–446. Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0079-6123(08)61880-4

Lineweaver, C. H. (2022). The ‘Oumuamua controversy: Bayesian priors and the evolution of technological intelligence. Astrobiology, 22(12), 1419–1428.

https://doi.org/10.1089/ast.2021.0185

Loeb A. (2022). On the possibility of an artificial origin for ‘Oumuamua. Astrobiology, 22(12), 1392–1399. https://doi.org/10.1089/ast.2021.0193

Lord, C. G., Ross, L., & Lepper, M. R. (1979). Biased assimilation and attitude polarization: The effects of prior theories on subsequently considered evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 37(11), 2098–2109. https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.11.2098

Luu, J., Flekkøy, E., & Toussaint, R. (2020). ‘Oumuamua as a cometary fractal aggregate: The “dust bunny” model. The Astrophysical Journal Letters, 900(2), L22.

https://doi.org/10.3847/2041-8213/abafa7

MacCoun, R. J. (1998). Biases in the interpretation and use of research results. Annual Review of Psychology, 49, 259–287. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.49.1.259

Mahoney, M. J. (1977). Publication prejudices: An experimental study of confirmatory bias in the peer review system. Cognitive Therapy and Research, 1(2), 161–175.

Marx, W., & Bornmann, L. (2010). How accurately does Thomas Kuhn’s model of paradigm change describe the transition from the static view of the universe to the big bang theory in cosmology? A historical reconstruction and citation analysis. Scientometrics, 84(2), 441–464.

https://doi.org/10.1007/s11192-009-0107-x

Mamajek E. (2017). Kinematics of the interstellar vagabond 1I/Oumuamua (A/2017 U1). Research Notes of the American Astronomical Society; preprint

https://arxiv.org/pdf/1710.11364.pdf

Mashchenko, S. (2019). Modelling the light curve of ‘Oumuamua: Evidence for torque and disc-like shape. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 489(3), 3003–3021.

https://doi.org/10.1093/mnras/stz2380

Meech, K., Weryk, R., Micheli, M., Kleyna, J. T., Hainaut, O. R., Jedicke, R., … & Keane, J. V. (2017). A brief visit from a red and extremely elongated interstellar asteroid. Nature, 552, 378–381. https://doi.org/10.1038/nature25020

Micheli, M., Farnocchia, D., Meech, K. J., Buie, M. W., Hainaut, O. R., Prialnik, D., … & Chambers, K. C. (2018). Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 (‘Oumuamua).

Nature 559, 223–226. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0254-4

Moro-Martín (2019 a). Could 1I/’Oumuamua be an icy fractal aggregate? The Astrophysical Journal Letters, 872, L32. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab05df

Moro-Martín (2019 b). Origin of 1I/’Oumuamua. II. An ejected exo-Oort cloud object?

The Astronomical Journal, 157:86. https://doi.org/10.3847/1538-3881/aafda6

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

Owji, S., & Shoja, M. M. (2019). The history of discovery of adult neurogenesis. Clinical Anatomy, 33(8), 1141–1153. https://doi.org/10.1002/ca.23447

Pauling, L. (1989). Icosahedral quasicrystals of intermetallic compounds are icosahedral twins of cubic crystals of three kinds, consisting of large (about 5000 atoms) icosahedral complexes in either a cubic body-centered or a cubic face-centered arrangement or smaller (about 1350 atoms) icosahedral complexes in the β-tungsten arrangement. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 86(22), 8595–8599. https://doi.org/10.1073/pnas.86.22.8595

Pauling, L. Apparent icosahedral symmetry is due to directed multiple twinning of cubic crystals. Nature 317, 512–514 (1985). https://doi.org/10.1038/317512a0

Rakic, P. (1985). Limits of neurogenesis in primates. Science, 227(4690), 1054–1056. https://doi.10.1126/science.3975601

Sagan, C. (1995). Wonder and skepticism. Skeptical Inquirer, 19(1), 24–30.

Seligman, D. Z., Micheli, M., Farnocchia, D., Denneau, L., Noonan, J. W., Santana-Ros, T., Conversi, L., Devogèle, M., Faggioli, L., Feinstein, A. D., Fenucci, M., Frincke, T., Hainaut, O. R., Hoogendam, W. B., Hsieh, H. H., Kareta, T., Kelley, M. S. P., Lister, T., Marčeta, D., . . . Ye, Q. (2025). Discovery and preliminary characterization of a third interstellar object: 3I/ATLAS. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.02757

Seligman, D., & Laughlin, G. (2020). Evidence that 1I/2017 U1 (‘Oumuamua) was composed of molecular hydrogen ice. The Astrophysical Journal Letters, 896(1), L8.

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab963f

Shechtman, D., Blech, I., Gratias, D., & Cahn, J. W. (1984). Metallic phase with long-range orientational order and no translational symmetry. Physical Review Letters, 53(20), 1951–1953.

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.53.1951

Shechtman, D. (2013). Quasi-periodic crystals — the long road from discovery to acceptance. Rambam Maimonides Medical Journal, 4(1), e0002.

Siler, K., Lee, K., & Bero, L. (2015). Measuring the effectiveness of scientific gatekeeping. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(2), 360–365.

https://doi.org/10.1073/pnas.1418218112

Siraj, A., & Loeb, A. (2022). The mass budget necessary to explain ‘Oumuamua as a nitrogen iceberg. New Astronomy, 92, 101730–101734.

https://doi.org/10.1016/j.newast.2021.101730

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–37). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Trilling, D. E., Mommert, M., Hora, J. L., Farnocchia, D., Chodas, P., Giorgini, J., … & Micheli, M. (2018). Spitzer observations of interstellar object 1I/‘Oumuamua. The Astronomical Journal, 156(6), 261. https://doi.org/10.3847/1538-3881/aae88f

O’Connor, C., & Weatherall, J. O. (2021). Modeling how false beliefs spread. In M. Hannon & J. de Ridder (Eds.), The Routledge handbook of political epistemology (pp. 203–213). Routledge.

Wright, J. T., Haqq-Misra, J., Frank, A., Kopparapu, R., Lingam, M., & Sheikh, S. Z. (2022). The case for technosignatures: Why they may be abundant, long-lived, highly detectable, and unambiguous. The Astrophysical Journal Letters, 927(2), L30.

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5824

Ye, Q.-Z., Zhang, Q., Kelley, M. S. P., & Brown, P. G. (2017). 1I/2017 U1 (‘Oumuamua) is hot: Imaging, spectroscopy, and search of meteor activity. The Astrophysical Journal Letters, 851(1), L5. https://doi.org/10.3847/2041-8213/aa9a34

Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35(2), 151–175. https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.2.151

Zajonc, R. B. (1984). On the primacy of affect. American Psychologist, 39(2), 117–123.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.2.117

Zhang, Y., Lin, D.N.C. (2020). Tidal fragmentation as the origin of 1I/2017 U1 (‘Oumuamua). Nature Astronomy, 4, 852–860. https://doi.org/10.1038/s41550-020-1065-8

Zomorodi, M. (2025). One scientist’s search for alien life…and the controversy it has sparked, NPR TED Radio Hour. https://www.npr.org/2025/03/21/g-s1-54967/one-scientists-search-for-alien-life-and-the-controversy-it-has-sparked

Zuckerman, B. (2022). ‘Oumuamua is not a probe sent to our solar system by an alien civilization. Astrobiology, 22(12), 1414–1418. https://doi.org/10.1089/ast.2021.0168

L’AUTORE

L’AUTORE

Avi Loeb è il responsabile del Progetto Galileo, direttore fondatore della Black Hole Initiative dell’Università di Harvard, direttore dell’Istituto di Teoria e Calcolo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ed ex presidente del dipartimento di astronomia dell’Università di Harvard (2011-2020). È stato membro del Consiglio dei consulenti scientifici e tecnologici del Presidente e presidente del Comitato per la fisica e l’astronomia delle Accademie Nazionali. È autore del bestseller “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (Extraterrestre: il primo segno di vita intelligente oltre la Terra) e coautore del libro di testo “Life in the Cosmos” (La vita nel cosmo), entrambi pubblicati nel 2021. L’edizione tascabile del suo nuovo libro, intitolato “Interstellar”, è stata pubblicata nell’agosto 2024.(Image Credit: Chris Michel, National Academy of Sciences, 2023)