AUTORE: Avi Loeb – 6 Agosto 2025 – Vai all’articolo originale LINK

di Omer Eldadi (1), Gershon Tenenbaum (1) e Avi Loeb (2)

1. Dipartimento di Psicologia, Università Reichman, Herzliya, Israele

2. Dipartimento di Astronomia, Università di Harvard, Cambridge, MA, USA

(Proposto per la pubblicazione in una rivista sottoposta a revisione paritaria)

Abstract

L’Osservatorio Vera C. Rubin dovrebbe aumentare i rilevamenti di oggetti interstellari (ISO) da pochi nell’ultimo decennio a potenzialmente uno ogni pochi mesi, rendendo necessario un sistema di classificazione sistematico. Presentiamo la Scala di Loeb, formalmente la Scala di Significatività degli Oggetti Interstellari (IOSS), un sistema di classificazione da 0 a 10 che estende il collaudato schema della Scala di Torino, per affrontare le anomalie uniche degli ISO, comprese le potenziali tecnoimpronte. La scala fornisce soglie quantitative per i fenomeni naturali (Livelli 0–3) e protocolli graduati per caratteristiche sempre più anomale (Livelli 4–7), con i Livelli 8–10 riservati all’origine artificiale confermata. Ogni livello specifica criteri osservabili e protocolli di risposta. Dimostriamo l’applicazione della scala utilizzando 1I/’Oumuamua (Livello 4), 2I/Borisov (Livello 0) e 3I/ATLAS (Livello 4) come casi di studio. La Scala di Loeb fornisce alla comunità astronomica un quadro standardizzato per una valutazione coerente, basata sull’evidenza e dinamica, mantenendo al contempo il rigore scientifico su tutto lo spettro delle possibilità mentre entriamo in un’era di incontri ISO di routine.

Parole chiave: oggetti interstellari, classificazione delle anomalie, valutazione del rischio, tecnofirme, difesa planetaria, Osservatorio Vera C. Rubin, ‘Oumuamua, sistemi di classificazione astronomica

Introduzione

Il Legacy Survey of Space and Time (LSST) dell’Osservatorio Vera C. Rubin trasformerà la rilevazione degli oggetti interstellari (ISO) da rara serendipità a osservazione di routine, con proiezioni che indicano un aumento dalle poche rilevazioni di 1I/’Oumuamua, 2I/Borisov e 3I/ATLAS nell’ultimo decennio a potenzialmente un nuovo ISO ogni pochi mesi (Dorsey et al., 2025; Hoover et al., 2022; Siraj & Loeb, 2022). Questo aumento del tasso di rilevamento di quasi due ordini di grandezza richiede un’immediata riconsiderazione di come la comunità scientifica si prepara e risponde a questi oggetti cosmici. Mentre la maggior parte degli ISO si rivelerà probabilmente fenomeni naturali, l’enorme quantità di rilevamenti solleva profonde domande sulla nostra preparazione a scoperte che potrebbero mettere in discussione i presupposti fondamentali sul nostro posto nell’universo.

L’arrivo regolare di oggetti da altri sistemi stellari è ora una caratteristica prevedibile del nostro ambiente cosmico, che offre opportunità scientifiche senza precedenti che vanno da nuove composizioni e proprietà dei materiali a potenziali biosignature o persino tecnosignature (Desch & Jackson, 2021; Hein et al., 2022; Lingam & Loeb, 2019). Ogni ISO che attraversa il nostro sistema solare senza un esame approfondito delle sue anomalie, come accaduto con 1I/’Oumuamua, 2I/Borisov e forse con 3I/ATLAS, rappresenta una perdita irrecuperabile di conoscenza scientifica. Questa situazione senza precedenti ci impone di esaminare la nostra attuale preparazione e lo sviluppo di un quadro concettuale in grado di valutare sistematicamente gli ISO man mano che il loro tasso di rilevamento aumenta. Questo articolo presenta la Scala di Loeb [1] (Scala di Significato degli Oggetti Interstellari; IOSS), un sistema di classificazione da 0 a 10 che estende il collaudato schema della Scala di Torino per affrontare le anomalie uniche di alcuni ISO, inclusi protocolli espliciti per la valutazione di potenziali tecnofirme.

Barriere istituzionali alla classificazione ISO completa

La risposta scientifica a 1I/’Oumuamua ha rivelato una lacuna critica nei quadri di valutazione scientifica. Nonostante la sua anomala accelerazione non gravitazionale (Micheli et al., 2018) e l’insolito rapporto d’aspetto che sfidava una facile spiegazione (Drahus et al., 2018; Meech et al., 2017), le proposte per valutare sistematicamente le ipotesi di origine artificiale hanno incontrato una resistenza che ha superato il normale scetticismo scientifico (Bialy & Loeb, 2018; Curran, 2021; Lineweaver, 2022; Loeb, 2022; Zuckerman, 2022). Questa risposta riflette barriere istituzionali più ampie: La ricerca di tecnofirme rimane marginalizzata all’interno dell’astronomia, ricevendo quasi nessun finanziamento federale nonostante il suo potenziale impatto trasformativo (Astro2020, 2023). Questi vincoli creano un paradosso inquietante: gli attuali sistemi di classificazione presuppongono un’origine naturale anche se i rilevamenti ISO stanno per aumentare drasticamente. La Scala di Loeb colma questa lacuna fornendo il primo quadro quantitativo che include esplicitamente protocolli per valutare l’intero spettro di possibilità, garantendo che i futuri ISO ricevano una valutazione completa indipendentemente da quanto anomale possano essere le loro caratteristiche.

La necessità di una classificazione ISO completa

Mentre la stragrande maggioranza degli ISO si rivelerà probabilmente essere oggetti naturali, qualsiasi sistema di classificazione solido deve riconoscere che questi oggetti provenienti da altri sistemi stellari potrebbero, in linea di principio, comprendere una gamma più ampia di fenomeni. Il successo della Scala di Torino nel classificare i rischi di impatto degli oggetti vicini alla Terra rivela il valore dei sistemi di classificazione quantitativi e graduati in astronomia (Binzel, 2000). Tuttavia, l’assunzione di origine naturale della Scala di Torino ne limita l’applicabilità agli ISO, dove caratteristiche anomale potrebbero richiedere una valutazione più sfumata.

La Scala di Loeb: Struttura e Implementazione

La Scala di Loeb (vedi Tabella 1) adatta il collaudato schema di numeri interi da 0 a 10 della Scala di Torino, introducendo al contempo modifiche fondamentali per la classificazione ISO. Mentre la Scala di Torino valuta solo la probabilità di impatto e l’energia cinetica per oggetti di presunta origine naturale, la Scala di Loeb incorpora molteplici caratteristiche osservabili, tra cui anomalie nella traiettoria, firme spettroscopiche, proprietà geometriche e altre caratteristiche osservabili che potrebbero distinguere oggetti naturali da oggetti potenzialmente artificiali. Questo approccio garantisce una classificazione sistematica e basata sull’evidenza, poiché i rilevamenti ISO aumenteranno drasticamente nel prossimo decennio.

Tabella 1: Livelli di classificazione della scala di Loeb

Nota: La Scala di Loeb estende la Scala di Torino per affrontare gli ISO, incorporando la valutazione dell’origine tecnologica. La codifica a colori segue i protocolli standard di comunicazione del rischio. Il livello 4 segna la soglia critica in cui gli indicatori di tecnofirma innescano campagne osservative potenziate. Gli oggetti devono soddisfare tutti i criteri per i Livelli 0–3 in sequenza. Per i livelli 4-10, gli oggetti possono saltare livelli se vengono osservati in modo definitivo indicatori di livello superiore (ad esempio, segnali elettromagnetici giustificherebbero una classificazione diretta al livello 6).

Livelli 0–4

L’architettura della Scala di Loeb si divide in tre zone che riflettono una crescente deviazione dai fenomeni naturali attesi. La Zona Verde comprende i Livelli 0-1, che rappresentano oggetti coerenti con processi naturali noti, sebbene il Livello 1 consenta piccole variazioni inspiegate. La Zona Gialla, che copre i Livelli 2-4, si occupa di oggetti con anomalie sempre più significative. Il livello 2 cattura singole deviazioni significative, come anomalie nella traiettoria che superano i modelli gravitazionali. Il livello 3 indica anomalie persistenti multiple, in particolare accelerazioni non gravitazionali che superano significativamente i limiti di degassamento cometario.

La soglia critica si verifica al Livello 4, dove gli indicatori di tecno-firma entrano in considerazione formale. Questo livello richiede il soddisfacimento dei criteri del Livello 3 più caratteristiche aggiuntive debolmente coerenti con un’origine artificiale, come firme spettrali assenti dalle tassonomie note degli asteroidi, variazioni di albedo incoerenti con i materiali naturali, forma insolita dalle variazioni della curva di luce, o allineamenti della traiettoria con i piani orbitali planetari a bassa probabilità. Il livello 4 rappresenta il punto di svolta critico in cui la curiosità scientifica deve espandersi per includere considerazioni strategiche, il punto in cui il “Che cos’è?” diventa necessariamente “Cosa significa per l’umanità?”. Sebbene rimanendo all’interno della Zona Gialla poiché questi indicatori richiedono verifica.

Livelli 5–7

La Zona Arancione comprende i Livelli 5-7, segnando il passaggio qualitativo a un’origine artificiale sospetta che richiede una risposta strategica immediata. Il livello 5 si applica quando forti indicatori persistenti suggeriscono una tecnologia artificiale ma non operativa, come composizioni superficiali incoerenti con il bombardamento da raggi cosmici o l’assenza di attività cometaria nonostante una sostanziale accelerazione non gravitazionale. Il livello 6 eleva la classificazione quando emergono segnali operativi, tra cui emissioni elettromagnetiche su frequenze non naturali, prove di propulsione o rilevamento di sottosonde dispiegate. Il livello 7 affronta lo scenario complesso in cui la tecnologia è confermata ma l’intento rimane poco chiaro o potenzialmente ostile, dove la stessa rilevazione può comportare rischi.

A differenza degli Oggetti Vicini alla Terra (NEO) che offrono principalmente anni di opportunità osservative, le traiettorie iperboliche degli ISO limitano le finestre osservative a mesi o settimane, richiedendo protocolli di risposta preparati. La distinzione tra oggetti naturali e tecnologici si basa su prove convergenti provenienti da molteplici osservabili. Seguendo Loeb (2025b), gli indicatori chiave di tecno-segnalazione includono: firme di propulsione che causano deviazioni dalle traiettorie gravitazionali che superano i limiti di degassamento cometario; traiettorie che prendono di mira selettivamente i pianeti interni o che mostrano allineamenti improbabili con il piano eclittico; firme spettrali che distinguono l’illuminazione artificiale o le fonti di calore interno dalla luce solare riflessa; forme anomale inferite dalle curve di luce; composizioni superficiali incoerenti con l’erosione interstellare prevista; segnali elettromagnetici su frequenze artificiali; e prove di sotto-sonde dispiegate. Questi criteri informano la progressione dal Livello 4 (indicatori iniziali) fino al Livello 8 (tecnologia confermata).

Livelli 8–10

La Zona Rossa, Livelli 8-10, gestisce scenari post-conferma differenziati per potenziale di impatto. Livello 8, tecnologia confermata che non pone alcuna minaccia di impatto, non ha un analogo a Torino ma rappresenta la scoperta potenziale più profonda dell’umanità. Consigliamo il rilascio immediato e obbligatorio dei dati per prevenire l’accaparramento delle informazioni e garantire che le scoperte rimangano “patrimonio dell’intera umanità”, come previsto dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico (Nazioni Unite, 1967, Articolo I). I livelli 9 e 10 affrontano rispettivamente scenari di impatto regionale e globale terrestre, invocando protocolli di emergenza che trascendono la tipica risposta ai disastri naturali data la maggiore complessità della causalità tecnologica, sia per malfunzionamento che per intenzione.

La struttura completa della scala svolge tre funzioni essenziali, validate da decenni di operazioni della Scala di Torino. Innanzitutto, precisione definitoria: quando gli esercizi simulano scenari di Livello 8, i partecipanti condividono una comprensione esatta senza ambiguità, fondamentale per il coordinamento internazionale. Secondo, la memoria istituzionale: i livelli superiori inutilizzati mantengono la consapevolezza dello spazio delle possibilità, impedendo la normalizzazione dei risultati nulli. L’assenza di eventi NEO di livello 10 non riconosce il cratere di Chicxulub; allo stesso modo, il mancato rilevamento di ISO artificiali non ne esclude la logica possibilità. Terzo, forzatura delle capacità: i livelli di Torino hanno catalizzato miliardi di dollari in infrastrutture di difesa planetaria nonostante non siano mai stati invocati. Gli esercizi di difesa planetaria, condotti dal 2013, hanno contribuito a perfezionare le strategie di risposta e a informare le operazioni dell’Ufficio di Coordinamento della Difesa Planetaria della NASA e di missioni come il Double Asteroid Redirection Test (DART), integrando al contempo gli sforzi internazionali come il programma di Sorveglianza della Situazione Spaziale dell’ESA.

La precedenza storica rafforza il valore dei quadri completi. I livelli di pandemia dell’OMS includevano le categorie 5 e 6 (infezione umana diffusa) molto prima del COVID-19, consentendo l’attivazione rapida dei protocolli quando necessario (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2009). Le scale degli incidenti nucleari si estendono fino al livello 7, sebbene solo Chernobyl e Fukushima abbiano raggiunto questo livello tra migliaia di anni-reattore (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, 2008), eppure l’esistenza del quadro ha consentito una risposta proporzionata quando si sono materializzati eventi estremi. La scala di Rio per le rilevazioni SETI si estende anch’essa da 0 a 10 (Almár & Tarter, 2011), rivelando la familiarità dell’astronomia con i quadri di possibilità completi. La Scala di Loeb fornisce allo stesso modo un linguaggio comune, trigger chiari e capacità preposizionate lungo l’intero spettro delle possibilità.

I critici potrebbero mettere in discussione l’inclusione di scenari per i quali non abbiamo precedenti, eppure la Scala di Torino dimostra che il riconoscimento trasparente dell’intero spazio delle possibilità aumenta, anziché diminuire, la credibilità. L’accettazione pubblica richiede una comunicazione onesta dell’incertezza, proprio ciò che forniscono le scale graduate. L’asimmetria tra i costi della preparazione e le potenziali conseguenze giustifica ulteriormente la completezza. La spesa per la difesa planetaria (~200 milioni di dollari all’anno) rappresenta circa l’1% dei bilanci spaziali (NASA, 2023), pur affrontando eventi con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Per gli ISO che potrebbero contenere prove di intelligenza extraterrestre, la posta in gioco si amplifica esponenzialmente.

La Scala di Loeb non rappresenta né allarmismo né compiacenza, ma misura la consapevolezza e la preparazione. Mentre i livelli superiori inutilizzati della Scala di Torino mantengono la prontezza istituzionale per impatti rari ma significativi, la Scala di Loeb assicura che l’umanità possieda un quadro concettuale per scoperte che potrebbero ridefinire il nostro status cosmico. Che speriamo di non dover mai invocare i Livelli 9-10 non diminuisce la loro necessità; la preparazione stessa può influenzare gli esiti in modi che non possiamo ancora immaginare. Man mano che i tassi di rilevamento aumentano da pochi ISO per decennio a potenzialmente un ISO ogni pochi mesi, la Scala di Loeb assicura che ogni incontro riceva una valutazione sistematica calibrata sulle sue caratteristiche piuttosto che sui nostri preconcetti.

Casi di studio: Applicazione della Scala di Loeb attraverso ISO note

L’utilità pratica della Scala di Loeb diventa evidente quando applicata ai tre ISO confermati rilevati fino ad oggi. Queste classificazioni dimostrano come la scala discrimini tra caratteristiche naturali e anomale mantenendo l’obiettività scientifica.

1I/’Oumuamua (2017): Classificazione di Livello 4

1I/’Oumuamua rappresenta il caso di classificazione più impegnativo, mostrando molteplici anomalie che si accumulano fino a raggiungere il Livello 4. La sua accelerazione non gravitazionale di 4,92 ± 0,16 × 10⁻6 m s⁻² (Micheli et al., 2018) ha superato significativamente i limiti previsti dalla degassazione cometaria, in particolare data l’assenza di coma rilevabile o di molecole a base di carbonio nonostante le osservazioni sensibili del telescopio spaziale Spitzer (Trilling et al. 2019). La luminosità di 1I/’Oumuamua’ variava di un fattore di 10 durante il suo periodo di rotazione di 8 ore, indicando una geometria estrema con un rapporto d’aspetto superiore a 10:1 (Drahus et al., 2018; Meech et al., 2017), che si colloca al di fuori della distribuzione degli oggetti noti del sistema solare. La sua curva di luce suggeriva una geometria a disco piatto (Mashchenko 2019), insolita per i corpi celesti.

Queste anomalie combinate: accelerazione non gravitazionale senza degassamento visibile, geometria estrema e mancanza di volatili spettroscopici, soddisfano i criteri di Livello 3. La presenza aggiuntiva di caratteristiche debolmente coerenti con l’origine artificiale (forma insolita, propulsione inspiegabile) eleva la classificazione al Livello 4, innescando la raccomandazione per campagne osservative migliorate che, purtroppo, i vincoli di tempo hanno impedito.

2I/Borisov (2019): Classificazione di Livello 0

In netto contrasto, Borisov si è presentato come una cometa classica nonostante la sua origine interstellare (Guzik et al., 2020). La sua chioma è apparsa a 2,8 UA dal Sole, in accordo con la sublimazione del ghiaccio d’acqua. Le osservazioni spettroscopiche hanno rivelato CN, C₂ e altri volatili tipici delle comete. La morfologia, il modello di attività e la traiettoria dell’oggetto hanno seguito le previsioni per un corpo ghiacciato naturale. Minime differenze composizionali rispetto alle comete del sistema solare (rapporto CO/H₂O leggermente più alto) rappresentano il tipo di variazioni naturali che collocano Borisov al Livello 0.

3I/ATLAS (2025): Classificazione di Livello 4

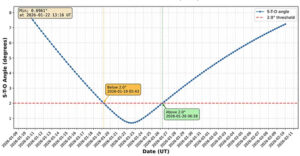

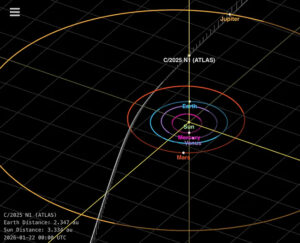

La terza ISO confermata presenta un caso convincente per la classificazione di Livello 4 attraverso un’accumulazione senza precedenti di caratteristiche anomale. Ciò che colpisce di più è che il suo piano orbitale retrogrado giace a meno di 5 gradi dal piano eclittico terrestre, una configurazione con una probabilità di soli 0,2% per orientamenti casuali (Hibberd et al., 2025).

Il diametro stimato di circa 20 km dell’oggetto crea un profondo paradosso dimensionale: avremmo dovuto rilevare un milione di oggetti più piccoli prima di incontrarne uno di queste dimensioni [2], e se 3I/ATLAS avesse davvero un raggio di circa 10 km, la densità di massa interstellare implicita supererebbe di 4 ordini di grandezza il bilancio di massa previsto dei materiali rocciosi espulsi (Loeb, 2025a). Questo vincolo implica che 3I/ATLAS sia una cometa con un raggio del nucleo <0,6 km (rendendo ancora più sconcertante la sua mancanza di volatili spettroscopici), oppure appartenga a una popolazione estremamente rara con una densità numerica <5×10⁻⁸ au⁻³ che in qualche modo favorisce traiettorie verso il sistema solare interno, aggiungendo un’altra improbabile coincidenza al suo profilo.

3I/ATLAS non mostra alcuna caratteristica spettrale del gas cometario nonostante la chioma osservata che precede l’oggetto, distinguendolo dalle comete tipiche come 2I/Borisov. Osservazioni recenti confermano questo paradosso: nonostante una debole attività di polveri (con tassi di perdita di massa di soli 0,3–6 kg/s) e una chioma visibile, l’analisi spettroscopica non rivela emissioni di gas cometari nemmeno a distanze eliocentriche più ravvicinate (Santana-Ros et al., 2025). L’oggetto mostra un periodo di rotazione di 16,16±0,01 ore con un’ampiezza della curva di luce di ~0,3 magnitudini, parametri che potrebbero aiutare a vincolare le sue proprietà fisiche. 3I/ATLAS mostra un progressivo arrossamento nel suo gradiente spettrale (dal 17,1% al 22,8% per 1000Å nell’arco di tre settimane), suggerendo un’evoluzione della composizione della superficie o della chioma man mano che si avvicina al Sole (Santana-Ros et al., 2025). Infine, la sua traiettoria mostra una sincronizzazione notevole, avvicinandosi in modo insolitamente stretto a Venere (0,65 UA), Marte (0,19 UA) e Giove (0,36 UA) con una probabilità cumulativa di soli 0,005% per tempi di arrivo casuali (Hibberd et al., 2025).

Caratteristiche aggiuntive rafforzano l’argomentazione a favore della classificazione di Livello 4: l’oggetto raggiunge il perielio sul lato opposto del Sole rispetto alla Terra il 29 ottobre 2025, esattamente dove una manovra di Oberth inversa sarebbe ottimale per la decelerazione della navicella spaziale rimanendo al contempo nascosta all’osservazione terrestre. La sua direzione di avvicinamento dal centro della Via Lattea ha ostacolato la rilevazione precoce, e i calcoli mostrano che le spinte di velocità necessarie per i lanci da 3I/ATLAS per intercettare i pianeti interni sono inferiori a 5 km/s, raggiungibili con la propulsione convenzionale (Hibberd et al., 2025).

Mentre Hibberd et al. (2025) esplorano ipotesi tecnologiche per 3I/ATLAS come “in gran parte un esercizio pedagogico”, riconoscono che l’oggetto è molto probabilmente naturale. La loro analisi identifica comunque anomalie quantificabili rilevanti per la classificazione della Scala di Loeb. Queste anomalie combinate: allineamento della traiettoria, discrepanza nelle dimensioni, avvicinamenti planetari sincronizzati e caratteristiche ottimizzate per le operazioni spaziali, soddisfano i criteri di Livello 3 pur presentando molteplici caratteristiche debolmente coerenti con la tecnologia, giustificando la classificazione di Livello 4 e innescando raccomandazioni per intensive campagne osservative.

Questi casi studio rivelano come la Scala di Loeb fornisca una classificazione coerente basata sull’evidenza, evitando sia l’eccessivo scetticismo che la speculazione ingiustificata sulle origini artificiali. È importante sottolineare che la classificazione di Livello 4 non implica un’origine artificiale, ma indica piuttosto anomalie sufficienti a giustificare un’indagine approfondita su tutte le possibilità, comprese le ipotesi tecnologiche.

Implementazione Attraverso una governance astronomica consolidata

L’adozione della Scala di Loeb deve seguire il precedente di successo stabilito dalla Scala di Torino, che l’Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha formalmente approvato nel 1999. Proponiamo un percorso di implementazione in tre fasi: Innanzitutto, la Divisione A (Astronomia Fondamentale) dell’IAU dovrebbe istituire un gruppo di lavoro dedicato alla classificazione ISO. Questo gruppo, composto da esperti di astronomia dei corpi minori e astrobiologia, affinerà le specifiche tecniche della scala e convaliderà i criteri di classificazione attraverso una revisione sistematica dei dati ISO esistenti.

Secondo, seguendo le raccomandazioni del gruppo di lavoro, la scala sarà sottoposta a revisione da parte della comunità attraverso le Commissioni IAU A3 (Standard Fondamentali) e A4 (Meccanica Celeste). Questo processo garantisce un ampio consenso scientifico, incorporando al contempo il feedback degli osservatori che implementeranno il sistema.

Terzo, l’adozione formale avverrà tramite risoluzione dell’Assemblea Generale dell’IAU, stabilendo la Scala di Loeb come standard internazionale per la classificazione ISO. Il Minor Planet Center integrerà i protocolli di classificazione nelle sue circolari di annuncio, garantendo un’applicazione coerente man mano che vengono scoperti nuovi ISO. Questo percorso sfrutta le strutture di governance esistenti mantenendo al contempo il rigore scientifico. La storia venticinquennale di successo della Scala di Torino rivela che i sistemi di classificazione a gradi possono raggiungere l’adozione universale quando implementati attraverso canali istituzionali consolidati.

Discussione

Bilanciare il rigore scientifico con le esigenze di preparazione

La scala di Loeb colma un divario critico nell’infrastruttura astronomica mentre passiamo dalle scoperte serendipiche di ISO alle rilevazioni di routine. La sua forza principale risiede nel fornire il primo quadro sistematico che riconosce l’intero spettro di possibilità senza compromettere l’obiettività scientifica. Stabilendo soglie chiare e quantitative per la classificazione, la scala trasforma ciò che potrebbe degenerare in speculazione caotica in un’indagine scientifica strutturata. L’approccio graduale della scala offre diversi vantaggi rispetto alle determinazioni binarie naturale-contro-artificiale. Riconosce che le caratteristiche anomale esistono lungo un continuum, consentendo una valutazione sfumata man mano che si accumulano dati osservazionali. L’inclusione esplicita dei protocolli per le tecnofirme al livello 4 e superiori garantisce che le scoperte potenzialmente significative ricevano un’adeguata attenzione senza innescare conclusioni premature. Questo equilibrio si rivela essenziale date le finestre di osservazione limitate e i vincoli sulla qualità dei dati intrinseci alle indagini ISO.

Tuttavia, diverse limitazioni osservazionali meritano di essere riconosciute. Le traiettorie iperboliche degli ISO vincolano severamente la raccolta dati, impedendo potenzialmente l’acquisizione delle osservazioni necessarie per una classificazione definitiva. La dipendenza della scala da molteplici indicatori convergenti potrebbe rivelarsi impegnativa quando si ha a che fare con oggetti rilevati tardi durante il loro passaggio nel sistema solare. È importante notare che, poiché il nostro campione di ISO rimane piccolo, i criteri stabiliti qui dovranno essere affinati man mano che emergono modelli da popolazioni più ampie. Anche la scala presenta sfide interpretative. Il confine tra i Livelli 3 e 4 rappresenta una soglia particolarmente delicata in cui le spiegazioni naturali diventano forzate, ma l’origine artificiale rimane speculativa. Linee guida operative chiare e regolari esercizi di calibrazione si riveleranno essenziali per mantenere la coerenza della classificazione tra i diversi team di osservatori e istituzioni.

I futuri miglioramenti dovranno incorporare le lezioni apprese dalle prossime rilevazioni. Man mano che vengono raccolti più dati, le statistiche ISO risultanti consentiranno calcoli di probabilità più precisi per le anomalie di traiettoria e le variazioni composizionali. Gli algoritmi di apprendimento automatico addestrati su set di dati ampliati possono assistere nella classificazione preliminare rapida, sebbene il giudizio umano debba rimanere fondamentale per le determinazioni di livello superiore.

Il valore ultimo della Scala di Loeb si estende oltre la classificazione dei singoli oggetti. Come la Scala di Torino che l’ha preceduta, la sua esistenza plasma la preparazione istituzionale, le priorità di finanziamento e lo sviluppo tecnologico. Riconoscendo che gli ISO potrebbero contenere prove di tecnologia extraterrestre, per quanto remota sia questa possibilità, ci assicuriamo che i nostri quadri scientifici siano all’altezza della natura profonda delle potenziali scoperte. Mentre l’umanità si trova sulla soglia della rilevazione di routine degli ISO, la Scala di Loeb fornisce un’infrastruttura essenziale per l’indagine sistematica. Che i futuri ISO rivelino solo processi astrofisici naturali o qualcosa di più profondo, ora possediamo un quadro concettuale che garantisce che ogni incontro riceva una valutazione commisurata alle sue caratteristiche. Stabilendo questa scala prima dell’imminente diluvio di rilevamenti, dimostriamo che la preparazione scientifica può effettivamente eguagliare l’opportunità cosmica.

Conclusione

Abbiamo presentato la Scala di Loeb, un sistema di classificazione completo di nuova concezione che estende il quadro della Scala di Torino per affrontare le anomalie uniche degli ISO. Incorporando protocolli espliciti per la valutazione delle caratteristiche anomale e delle potenziali tecnofirme, la scala fornisce alla comunità astronomica uno strumento standardizzato proprio quando è più necessario, poiché l’Osservatorio Vera C. Rubin aumenterà i tassi di rilevamento ISO di quasi due ordini di grandezza.

L’utilità pratica della scala è stata dimostrata attraverso la classificazione di tutti e tre gli ISO noti, mostrando come essa distingua tra caratteristiche banali e anomale pur mantenendo l’obiettività scientifica. La sua struttura graduata da 0 a 10 consente una valutazione sfumata man mano che i dati osservazionali si accumulano, evitando conclusioni premature pur garantendo che le scoperte potenzialmente significative ricevano l’attenzione appropriata. L’implementazione attraverso i canali IAU consolidati offre un percorso chiaro per l’adozione internazionale, parallelamente alla riuscita integrazione della Scala Torino nei protocolli di difesa planetaria. Mentre ci troviamo sulla soglia del rilevamento di routine ISO, la Scala di Loeb assicura che ogni incontro riceverà una valutazione sistematica calibrata sulle sue caratteristiche piuttosto che sui nostri preconcetti. Il quadro di riferimento ora esiste; il suo successo dipende dall’impegno della comunità astronomica a implementarlo prima dell’imminente diluvio di scoperte.

References

Almár, I., & Tarter, J. (2011). The discovery of ETI as a high-consequence, low-probability event. Acta Astronautica, 68(3–4), 358–361. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2009.07.007

Bialy, S., & Loeb, A. (2018). Could solar radiation pressure explain ‘Oumuamua’s peculiar acceleration? The Astrophysical Journal Letters, 868(1), L1. https://doi.org/10.3847/2041-8213/aaeda8

Binzel, R. P. (2000). The Torino impact hazard scale. Planetary and Space Science., 48(4), 297–303. doi:10.1016/S0032–0633(00)00006–4.

Curran, S. J. (2021). ‘Oumuamua as a light sail: Evidence against artificial origin. Astronomy & Astrophysics, 649, L17. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141283

Desch, S.J. & Jackson, A.P. (2021). 1I/`Oumuamua as an N2 ice fragment of an exo Pluto surface II: Generation of N2 ice fragments and the origin of `Oumuamua. Journal of Geophysical Research (Planets) 2021; 126, 6807–6812. https://doi.org/10.1029/2020JE006807

Dorsey, R. C., Hopkins, M. J., Bannister, M. T., Lawler, S. M., Lintott, C., Parker, A. H., & Forbes, J. C. (2025). The visibility of the Ötautahi-Oxford interstellar object population model in LSST (arXiv:2502.16741). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.16741

Drahus, M., Guzik, P., Waniak, W. et al. Tumbling motion of 1I/‘Oumuamua and its implications for the body’s distant past. Nature Astronomy 2, 407–412 (2018). https://doi.org/10.1038/s41550-018-0440-1

Guzik, P., Drahus, M., Rusek, K., et al. (2020). Initial characterization of interstellar comet 2I/Borisov. Nature Astronomy, 4, 53–57. https://doi.org/10.1038/s41550-019-0931-8

Hein, A. M., Eubanks, T. M., Lingam, M., Hibberd, A., Fries, D., Schneider, J., Kervella, P., Kennedy, R., Perakis, N., & Dachwald, B. (2022). Interstellar Now! Missions to explore nearby interstellar objects. Advances in Space Research, 69(1), 402–414. https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.06.052

Hibberd, A., Crowl, A., & Loeb, A. (2025). Is the interstellar object 3I/ATLAS alien technology? arXiv. https://arxiv.org/abs/2507.12213

Hoover, D. J., Seligman, D. Z., & Payne, M. J. (2022). The population of interstellar objects detectable with the LSST and accessible for in situ rendezvous with various mission designs. The Planetary Science Journal, 3(71). https://doi.org/10.3847/PSJ/ac58fe

International Atomic Energy Agency. (2008). INES: The International Nuclear and Radiological Event Scale user’s manual. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/INES2013web.pdf

Lingam, M., & Loeb, A. (2019). Relative likelihood of success for primitive versus intelligent life. Astrobiology, 19, 28. http://doi.org/10.1089/ast.2018.1936

Lineweaver, C. H. (2022). The ‘Oumuamua controversy: Bayesian priors and the evolution of technological intelligence. Astrobiology, 22(12), 1419–1428. https://doi.org/10.1089/ast.2021.0185

Loeb, A. (2025a). 3I/ATLAS is smaller or rarer than it looks. Research Notes of the AAS, 9, 178. https://doi.org/10.3847/2515-5172/adee06

Loeb, A. (2025b, July 14). How to distinguish extraterrestrial spacecraft from interstellar rocks? Medium. https://avi-loeb.medium.com/how-to-distinguish-extraterrestrial-spacecraft-from-interstellar-rocks-819d14175481

Loeb A. (2022). On the possibility of an artificial origin for ‘Oumuamua. Astrobiology, 22(12), 1392–1399. https://doi.org/10.1089/ast.2021.0193

Mashchenko, S. (2019). Modeling the lightcurve of `Oumuamua: Evidence for toque and disk-like shape. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 489(3), 2002–2021. http://doi.org/10.1093/mnras/stz2380

Meech, K. J., Weryk, R., Micheli, M., Kleyna, J. T., Hainaut, O. R., Jedicke, R., Wainscoat, R. J., Chambers, K. C., Keane, J. V., Petric, A., Denneau, L., Magnier, E., Berger, T., Huber, M. E., Flewelling, H., Waters, C., Schunova-Lilly, E., & Chastel, S. (2017). A brief visit from a red and extremely elongated interstellar asteroid. Nature, 552(7685), 378–381. https://doi.org/10.1038/nature25020

Micheli, M., Farnocchia, D., Meech, K. J., Buie, M. W., Hainaut, O. R., Prialnik, D., … & Chambers, K. C. (2018). Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 (‘Oumuamua). Nature 559, 223–226. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0254-4

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2023). Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26141.

National Aeronautics and Space Administration. (2023). Fiscal Year 2024 Budget Summary. NASA. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/03/fiscal-year-2024-nasa-budget-summary.pdf

Santana-Ros, T., Ivanova, O., Mykhailova, S., Erasmus, N., Kamiński, K., Oszkiewicz, D., Kwiatkowski, T., Husárik, M., Ngwane, T. S., & Penttilä, A. (2025). Temporal evolution of the third interstellar comet 3I/ATLAS: Spin, color, spectra and dust activity. arXiv. https://arxiv.org/abs/2508.00808

Siraj, A., & Loeb, A. (2022). The new astronomical frontier of interstellar objects. Astrobiology, 22(12), 1459–1470. https://doi.org/10.1089/ast.2021.0189

Trilling, D.E. et al. (2018). Spitzer observations of the interstellar object 1I/`Oumuamua. The Astrophysical Journal, 156(6), 261–270. https://doi.org/10.3847/1538-3881/aae88f

United Nations. (1967). Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html

World Health Organization. (2009). Pandemic influenza preparedness and response: A WHO guidance document. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44123

Zuckerman, B. (2022). ‘Oumuamua is not a probe sent to our solar system by an alien civilization. Astrobiology, 22(12), 1414–1418. https://doi.org/10.1089/ast.2021.0168

Note a piè di pagina:

[1] The idea for this scale was originally suggested in an essay written by A. Loeb in July 2025, https://avi-loeb.medium.com/the-visionary-letter-from-congresswoman-anna-paulina-luna-to-nasa-regarding-3i-atlas-ddb56dce69f0

[2] Loeb, A. 2025, https://avi-loeb.medium.com/welcoming-a-new-interstellar-object-a11pi3z-0b01f1cb4fbc

L’AUTORE

L’AUTORE

Avi Loeb è il responsabile del Progetto Galileo, direttore fondatore della Black Hole Initiative dell’Università di Harvard, direttore dell’Istituto di Teoria e Calcolo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ed ex presidente del dipartimento di astronomia dell’Università di Harvard (2011-2020). È stato membro del Consiglio dei consulenti scientifici e tecnologici del Presidente e presidente del Comitato per la fisica e l’astronomia delle Accademie Nazionali. È autore del bestseller “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (Extraterrestre: il primo segno di vita intelligente oltre la Terra) e coautore del libro di testo “Life in the Cosmos” (La vita nel cosmo), entrambi pubblicati nel 2021. L’edizione tascabile del suo nuovo libro, intitolato “Interstellar”, è stata pubblicata nell’agosto 2024.(Image Credit: Chris Michel, National Academy of Sciences, 2023)