AUTORE: Avi Loeb – 10 Ottobre 2025 – Vai all’articolo originale LINK

Un’immagine della cometa Shoemaker-Levy 9 ripresa dal telescopio spaziale Hubble il 17 maggio 1994. L’immagine mostra una fila di 21 frammenti ghiacciati estesa per 1,1 milioni di chilometri, strappati dalla forza mareale di Giove. (Credito: NASA/ESA/STScI, H. Weaver ed E. Smith)

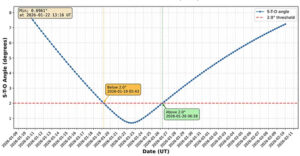

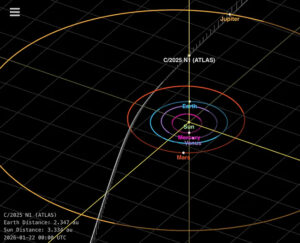

Il 29 ottobre 2025, l’oggetto interstellare 3I/ATLAS raggiungerà il perielio a una distanza di 203 milioni di chilometri dal Sole.

Finora, nessun piccolo oggetto è stato chiaramente associato a 3I/ATLAS nei set di dati astronomici. Le ultime immagini rilasciate dal TGO ExoMars dell’ESA (accessibili qui) mostrano deboli caratteristiche attorno a 3I/ATLAS che sono probabilmente artefatti di rumore. Ci sono immagini non correlate di comete contemporanee, stelle di sfondo e delle lune di Marte — Phobos e Deimos. Ma finora non ci sono oggetti verificati che si siano staccati da 3I/ATLAS.

Qualsiasi oggetto correlato a 3I/ATLAS nelle immagini provenienti dagli orbiter marziani o dai telescopi terrestri, così come qualsiasi nuova attività di oggetti non identificati nell’atmosfera terrestre – che viene monitorata dagli osservatori del Progetto Galileo – sarebbe di grande interesse per decifrare la natura di 3I/ATLAS.

Se 3I/ATLAS è una cometa di origine naturale, potrebbe disintegrarsi in frammenti man mano che si avvicina al Sole. Dovremmo tenere d’occhio questa palla di luce sfocata e verificare se si divide in punti di luce più piccoli e indipendenti.

Le comete si disintegrano principalmente a causa del riscaldamento solare, ma a volte anche per le maree gravitazionali e lo stress rotazionale derivante dalla degassazione. La rottura catastrofica di una cometa in molteplici frammenti è difficile da prevedere senza conoscere la sua composizione dettagliata e la resistenza del materiale.

Studi sulle comete come la 67P/Churyumov-Gerasimenko mostrano che potrebbero essersi formati da pezzi più piccoli che si sono delicatamente aggregati, portando a una struttura scarsamente cementata con molte fratture interne che rende questi oggetti suscettibili a rotture.

Quando una cometa si avvicina al sole, la radiazione solare riscalda il suo nucleo ghiacciato. Ghiacci volatili, come anidride carbonica, monossido di carbonio o acqua, sublimano direttamente in gas, portando via polvere e piccoli sassi. Gli oggetti più piccoli hanno una superficie maggiore per unità di massa, il che li rende più vulnerabili al surriscaldamento eccessivo e a un’ulteriore perdita di massa.

Questo processo può causare la disintegrazione della cometa se la miscela di ghiaccio e polvere non riesce a resistere allo stress termico risultante.

I getti di gas sublimato non sono distribuiti uniformemente sulla superficie della cometa e agiscono come propulsori, facendo ruotare il nucleo. Una rotazione veloce potrebbe anche disintegrare la cometa, come si deduce per la cometa 332P/Ikeya-Murakami, la cui rapida rotazione ha probabilmente portato alla sua frammentazione (vedi discussione qui). La disintegrazione dovuta alle maree gravitazionali fu dimostrata nel 1994, quando i frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9, strappati dalla gravità di Giove, si schiantarono sul pianeta (vedi discussione qui).

Una flotta di oggetti più piccoli potrebbe apparire anche come risultato di un’astronave madre tecnologica che rilascia mini-sonde per studiare più bersagli simultaneamente. Le sonde di massa ridotta richiedono meno energia per le manovre finalizzate all’esplorazione o all’auto-replicazione in molti luoghi contemporaneamente.

Poco dopo che 3I/ATLAS avrà raggiunto il punto più vicino al Sole, sarà osservabile dalla missione Juice dell’ESA durante il mese di novembre. Durante novembre e dicembre, anche gli osservatori terrestri saranno in grado di monitorare 3I/ATLAS e verificare se si disintegra come una cometa naturale o rilascia mini-sonde come una nave madre tecnologica. Quest’ultimo atto potrebbe definire 3I/ATLAS come un giardiniere interstellare, simile a un fiore di tarassaco che diffonde le sue informazioni genetiche attraverso numerosi semi.

L’AUTORE

L’AUTORE

Avi Loeb è il responsabile del Progetto Galileo, direttore fondatore della Black Hole Initiative dell’Università di Harvard, direttore dell’Istituto di Teoria e Calcolo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ed ex presidente del dipartimento di astronomia dell’Università di Harvard (2011-2020). È stato membro del Consiglio dei consulenti scientifici e tecnologici del Presidente e presidente del Comitato per la fisica e l’astronomia delle Accademie Nazionali. È autore del bestseller “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (Extraterrestre: il primo segno di vita intelligente oltre la Terra) e coautore del libro di testo “Life in the Cosmos” (La vita nel cosmo), entrambi pubblicati nel 2021. L’edizione tascabile del suo nuovo libro, intitolato “Interstellar”, è stata pubblicata nell’agosto 2024.(Image Credit: Chris Michel, National Academy of Sciences, 2023)