AUTORE: Avi Loeb – 6 Agosto 2025 – Vai all’articolo originale LINK

L’immagine del telescopio spaziale Hubble di 3I/ATLAS mostra un’emissione diffusa che si estende davanti all’oggetto mentre si avvicina al Sole. Le frecce gialle e verdi indicano, rispettivamente, il vettore velocità eliocentrica proiettato negativamente e la direzione antisolare proiettata. (Credito immagine: Jewitt et al. 2025)

Oggi sono stati pubblicati online due nuovi articoli su 3I/ATLAS. Il primo (accessibile qui) mostra lo spettro di 3I/ATLAS, ripreso dal telescopio SOAR da 4,1 metri in Cile durante la notte del 3 luglio 2025, quando la distanza dell’oggetto dal Sole era 4,4 volte la separazione Terra-Sole. La luce solare riflessa mostra un arrossamento, ma nessuna emissione di gas discernibile da tipiche molecole cometarie come CN, C3, C2, CO+ o atomi di ossigeno neutri. Gli autori osservano: “la situazione paradossale di un coma ad esordio precoce senza evidenza di tracce di sublimazione richiede altri meccanismi di rilascio della polvere a cui potrebbero essere soggetti gli antichi oggetti interstellari”.

l secondo nuovo articolo (accessibile qui) di David Jewitt e collaboratori analizza le prime immagini scattate di 3I/ATLAS dal Telescopio spaziale Hubble il 4-5 luglio 2025. L’articolo conclude che 3I/ATLAS è una cometa con un piccolo nucleo, tra 0,32 e 5,6 chilometri di diametro, circondato da una nube di polvere molto più grande. Questa stima delle dimensioni del nucleo è coerente con la previsione nel mio primo articolo pubblicato su 3I/ATLAS (accessibile qui). Lì ho stimato che il diametro del nucleo fosse di 1,2 chilometri nel caso in cui 3I/ATLAS fosse una cometa, basandomi sul limitato serbatoio di materiali rocciosi nello spazio interstellare.

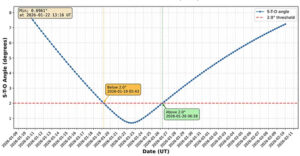

Sorprendentemente, l’immagine di Hubble di 3I/ATLAS mostra un’emissione diffusa davanti al suo moto verso il Sole, piuttosto che una coda trascinata come ci si aspetterebbe da una cometa tipica. In un saggio del 2 agosto 2025, ho suggerito che un bagliore in avanti potrebbe essere spiegato se il nucleo non ruota rapidamente. Nel caso in cui la superficie dell’oggetto fosse esposta al Sole, manterrebbe un lato diurno caldo da cui avviene la maggior parte dell’evaporazione della polvere. Questa spiegazione è infatti adottata nel nuovo articolo.

Gli ultimi dati di monitoraggio dai telescopi terrestri (accessibili qui) implicano un periodo di rotazione di 16,16 (+/-0,01) ore per 3I/ATLAS. Durante metà di questo periodo di rotazione, il lato diurno di 3I/ATLAS si gira per diventare il lato notturno. Durante questo mezzo periodo di 8 ore, la polvere evaporata percorre una distanza di 10.000 chilometri dal nucleo, corrispondente a 0,35 secondi d’arco nell’immagine dell’Hubble. La superficie del lato diurno del nucleo deve raffreddarsi più velocemente di 8 ore, altrimenti la rotazione avrebbe mediato la direzione del flusso di polvere dal nucleo alle scale a cui l’immagine di Hubble lo mostra allungato in avanti.

L’esistenza di un bagliore davanti a 3I/ATLAS ma nessuna prova di molecole di gas è sconcertante. Man mano che l’oggetto si avvicina al Sole, diventerà più luminoso. I prossimi dati dal telescopio Webb hanno il potenziale per rilevare la sua emissione infrarossa e forse svelare la sua natura dettagliata.

L’AUTORE

L’AUTORE

Avi Loeb è il responsabile del Progetto Galileo, direttore fondatore della Black Hole Initiative dell’Università di Harvard, direttore dell’Istituto di Teoria e Calcolo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ed ex presidente del dipartimento di astronomia dell’Università di Harvard (2011-2020). È stato membro del Consiglio dei consulenti scientifici e tecnologici del Presidente e presidente del Comitato per la fisica e l’astronomia delle Accademie Nazionali. È autore del bestseller “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (Extraterrestre: il primo segno di vita intelligente oltre la Terra) e coautore del libro di testo “Life in the Cosmos” (La vita nel cosmo), entrambi pubblicati nel 2021. L’edizione tascabile del suo nuovo libro, intitolato “Interstellar”, è stata pubblicata nell’agosto 2024.(Image Credit: Chris Michel, National Academy of Sciences, 2023)