AUTORE: Avi Loeb – 8 Luglio 2025 – Vai all’articolo originale LINK

Composite image of 3I/ATLAS in the R-band. The faint fuzz around it appears to be elongated along the direction of motion. (Image credit: Seligman et al. 2025)

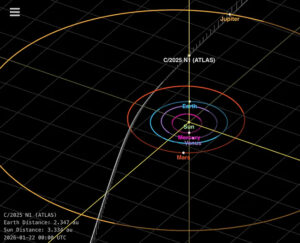

L’oggetto interstellare 3I/ATLAS è stato scoperto il 1° luglio 2025 mentre si muoveva a una velocità di circa 60 chilometri al secondo verso il sistema solare interno.

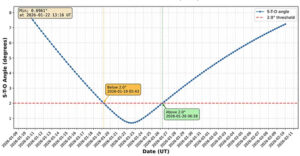

Il Minor Planet Center lo ha classificato come cometa, sulla base di rapporti preliminari che indicavano segni di attività cometaria. Le immagini sovrapposte mostrano una sfocatura limitata attorno all’oggetto, ma è difficile stabilire se l’allungamento della sfocatura sia in parte dovuto alla sbavatura dell’immagine causata dal movimento dell’oggetto. L’allungamento è lungo la direzione del movimento con un’estensione spaziale paragonabile al prodotto della velocità dell’oggetto di 60 chilometri al secondo per il tempo di esposizione cumulativo, che è tipicamente di centinaia di secondi. La luminosità totale di 3I/ATLAS è rimasta pressoché costante per un periodo di alcuni giorni, suggerendo che l’oggetto sia nascosto oltre il velo di polvere o che sia quasi sferico se il suo periodo di rotazione è più breve di quello.

Oggi, i primi dati spettroscopici su 3I/ATLAS sono stati resi pubblici in una nuova pre-pubblicazione di Cyrielle Opitom e collaboratori. Tali dati offrono un’opportunità unica per studiare l’attività cometaria e la composizione di 3I/ATLAS, che potrebbe diventare ancora più evidente man mano che l’oggetto si riscalda lungo il suo percorso verso il punto di massima vicinanza al Sole (perielio), previsto per il 29 ottobre 2025.

Le osservazioni riportate sono state condotte il 3 luglio 2025 utilizzando lo spettrografo Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) sul Very Large Telescope (VLT) europeo, quando 3I/ATLAS si trovava a una distanza pari a 4,47 volte la separazione Terra-Sole (au) dal Sole e a 3,46 au dalla Terra. I dati rivelano una chioma rossa con una pendenza spettrale che indica un arrossamento estremo della luce solare riflessa, più rossa della maggior parte delle comete del Sistema Solare, ma simile al colore della superficie di alcuni oggetti trans-nettuniani o centauri nel Sistema Solare esterno. Il team di Opitom ha cercato le impronte spettrali dell’emissione di gas da varie molecole, come C_2, NH_2, CN, nonché atomi di ossigeno neutri, ma non ne ha rilevato alcuna. Il limite che hanno fissato per il contenuto di gas è coerente con la mancata rilevazione di sostanze volatili per le comete del Sistema Solare alla stessa distanza dal Sole. Al momento, la limitata scia cometaria sembra essere interamente polverosa.

Gli oggetti della fascia di Kuiper all’interno del sistema solare esterno assumono una colorazione rossastra quando le sostanze organiche presenti sulla loro superficie ghiacciata vengono esposte ai raggi ultravioletti o ai raggi cosmici per miliardi di anni. Ciò è causato dai cosiddetti Tholin (dal greco tholós che significa “fangoso”), un’ampia varietà di composti organici formati dall’irradiazione solare ultravioletta o dai raggi cosmici di composti semplici contenenti carbonio come l’anidride carbonica (CO_2), il metano (CH_4) o l’etano (C_2H_6), spesso in combinazione con azoto (N_2) o acqua (H₂O).

Potrebbe esserci del gas non rilevabile tra il nucleo solido di 3I/ATLAS e la polvere che lo circonda. In genere, solo una piccola parte della superficie delle comete risulta attiva. La superficie di 3I/ATLAS potrebbe essere prevalentemente costituita da una crosta non evaporante che fornisce isolamento termico e blocca il trasferimento di calore e la sublimazione dei ghiacci volatili sottostanti. La luminosità dell’oggetto implica una superficie riflettente di circa 20 chilometri di diametro, ipotizzando un albedo tipico degli asteroidi del 5%. Il diametro stimato è inversamente proporzionale alla radice quadrata del valore di albedo ipotizzato.

Le future osservazioni di 3I/ATLAS man mano che si avvicina al Sole forniranno un’occasione fondamentale per osservare l’evoluzione della sua attività, dedurne le dimensioni del nucleo solido, studiarne la composizione, verificare le previsioni relative all’abbondanza e alla dispersione della velocità della sua popolazione e confrontare 3I/ATLAS con le comete del Sistema Solare.

La domanda fondamentale è se 3I/ATLAS sia una cometa con un nucleo di dimensioni chilometriche o un oggetto solido con un diametro di 20 chilometri che mostra un’evaporazione molto limitata.

In quest’ultimo caso, le grandi dimensioni di 3I/ATLAS sono sconcertanti. In un nuovo articolo, ho dimostrato che gli oggetti interstellari con quel raggio avrebbero una densità di massa interstellare ben superiore al bilancio di massa previsto per le comete o gli asteroidi interstellari. Dato questo bilancio, il tasso di rilevamento di oggetti come 3I/ATLAS implica che si tratti di una cometa con un diametro del nucleo inferiore a 1,2 chilometri, oppure di un membro di una popolazione rara con una densità numerica. Entrambe queste possibilità attenuano la tensione derivante dal fatto di non rilevare molti altri oggetti interstellari con raggi inferiori a 3I/ATLAS, poiché gli oggetti inferiori al km dovrebbero essere molto più numerosi di quelli di 20 km, in base alle loro statistiche nel sistema solare.

La seconda possibilità suggerirebbe che la rara popolazione di oggetti 3I/ATLAS favorisca orbite che si immergono verso il sistema solare interno per adattarsi al loro tasso di rilevamento dedotto.

Se i futuri dati spettroscopici provenienti da telescopi terrestri o spaziali all’avanguardia, come i telescopi spaziali Webb o Hubble, dimostreranno che 3I/ATLAS ha un nucleo solido con un diametro dell’ordine di 20 chilometri o più, allora la limitata riserva interstellare di materiali rocciosi suggerirebbe che la sua traiettoria ha favorito un’orbita discendente verso il sistema solare interno, forse per scelta tecnologica. Parafrasando Forrest Gump: “La scienza è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”.

L’AUTORE

L’AUTORE

Avi Loeb è il responsabile del Progetto Galileo, direttore fondatore della Black Hole Initiative dell’Università di Harvard, direttore dell’Istituto di Teoria e Calcolo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ed ex presidente del dipartimento di astronomia dell’Università di Harvard (2011-2020). È stato membro del Consiglio dei consulenti scientifici e tecnologici del Presidente e presidente del Comitato per la fisica e l’astronomia delle Accademie Nazionali. È autore del bestseller “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (Extraterrestre: il primo segno di vita intelligente oltre la Terra) e coautore del libro di testo “Life in the Cosmos” (La vita nel cosmo), entrambi pubblicati nel 2021. L’edizione tascabile del suo nuovo libro, intitolato “Interstellar”, è stata pubblicata nell’agosto 2024.(Image Credit: Chris Michel, National Academy of Sciences, 2023)